Éric Chauvier, Contre Télérama, p.46

Nous nous sommes demandés, faussement naïfs, qui était réellement « au cœur du sujet » ; puis nous avons vérifié que notre usage de la première personne du pluriel était beaucoup plus pertinent puisque nous étions réellement – pour en voir parlé et être tombé d’accord là-dessus – « au cœur de notre sujet ».

(éditions Allia)

Éric Chauvier, Que du bonheur, p.42

Cette situation d’infélicité peut lui permettre de remettre inlassablement en jeu la valeur de sa représentativité. Comment puis-je parler au nom des autres ? Comment ceux-ci peuvent-ils parler en mon nom ?

Thomas Bernhard, L’imitateur

Mais quand nous lui avons suggérer d’imiter, pour finir, sa propre voix, il a dit que cela, il ne pouvait pas le faire.

(Traduction de Jean-Claude Haméry, Gallimard, Quarto, p.576)

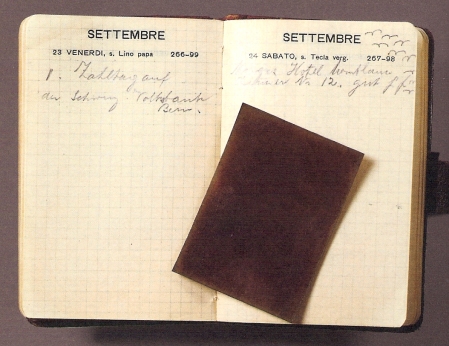

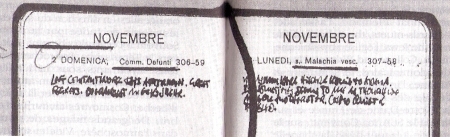

Contre Télérama se présente sous la forme de notes dans un carnet, assemblées avec soin. A première vue elles dépeignent le quotidien d’une zone résidentielle pour classes moyennes supérieures, dans la périphérie d’une grande ville française. Un environnement en apparence sans qualité, aliénant, grotesque.

La particularité de notre rue est d’être à la fois très droite et très large.

D’autres questions sont apparues concernant l’absurdité proprement philosophique de remplacer un bois véritable (l’expression même est dissonante) par des maisons en bois, pour des raisons écologiques.

Cette recherche systématiquement contrariée de ce que nous nous figurons être l’authenticité nous condamne malgré nous au kitsch et à la parodie.

La charge contre le magazine (contre un article : « Halte à la France moche ») n’intervient qu’au dernier quart du livre. De ce fait elle apparaît davantage comme un retournement de situation – un coup de théâtre – que comme une démonstration point par point. Le papier n’est par ailleurs jamais discuté dans le détail, toujours réduit à son titre, lu comme le manifeste méprisant de ceux du centre pour ceux de la marge. En réponse, la colère de Chauvier rend un son bernhardien, mi-sincère, mi-outrée, comique et glaciale.

Son ambigüité en fait le prix. Rien n’est tout à fait clair ni vraiment embrouillé. On est bien dans l’entre-deux (une prose périurbaine?).

Les remarques sont à la fois précises et floues, alternant

coup d’œil affuté

Une bande herbeuse très verte est apparue au milieu d’un parking, entre les pavillons, non loin d’un bois de hêtres.

vagues repérages

notre zone pavillonnaire

dans le quartier

une enclave semi-rurale

des zones boisées

cette « zone dans la zone »

considérations générales,

Notre aliénation a des limites, mais le footing ne les relève pas.

références érudites

Bibliographie

Adorno Theodor W., Minima Moralia, Paris, Payot, 2003

Austin John, Ecrits philosophiques, Paris, Seuil, 1994

Bernhard Thomas, L’Imitateur, Paris, Gallimard, 1981

Cavell Stanley, Les Voix de la raison, Paris, Seuil, 1996

De Certeau Michel, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1990

Marcuse Herbert, L’Homme unidimensionnel, Paris, Minuit, 1968

dans un texte qui oscille sans cesse entre journal intime et journal de terrain, lettre ouverte et « pensées pour moi-même », obligeant l’esprit à de constantes mises au point.

L’observation neutre, au présent, laisse parfois surgir le passé et fait alors entendre une émotion plus franche, cependant toujours tenue en laisse par le ton analytique

Si nous nous sommes replongés dans ces souvenirs, c’est parce que ce voisin, par les mots qu’il a prononcés, par les gestes qu’il a eus, par la communication qu’il a jugé bon d’établir avec nous, nous a semblé avoir fait partie de ces enfants qui jouaient au pied du lit des morts.

Et puisqu’il est question d’esthétique, la métaphore littéraire s’impose à l’occasion. Finalement rien ne l’égale:

La vie périrubaine – son atmosphère ordinaire – est semblable à une épaisseur de neige tombé sur nos pavillons, insonorisant toute forme de vie qui pourrait s’en échapper, mais cloisonnant la vie singulière de chacun de ses habitants comme les agissements de putains dans un bordel.

Comme dans ses précédents livres, Éric Chauvier s’est donné un point de vue imprenable en se mettant dans une situation impossible.

Son « nous » est glissant : à l’évidence ce n’est plus tout à fait celui de l’ethnologue, seul en son royaume au milieu des tribus lointaines. Ce nous royal, il le raille, même si l’on croit l’entendre encore un peu, par-delà toutes les critiques, désignant Éric Chauvier lui-même, anthropologue de son quotidien, se dépouillant sous nos yeux de sa majesté scientifique (et comme c’est une solution toujours un peu trop simple que de faire coïncider l’auteur du livre et la voix qui s’y exprime (et puisqu’il est question de l’Imitateur) le lecteur se demande à bon droit si Chauvier ne fait pas parler une sorte de double bernhardien).

Le plus souvent, les choses paraissent assez claires: la première personne du pluriel le représente « lui et sa famille », ses enfants, sa compagne. « Lui et elle » discutent beaucoup d’ailleurs. Et même si « elle » change parfois, sans crier gare, on reste toujours dans l’entre-soi.

Il semble cependant, dans de rares passages, que « nous » affiche de nouvelles prétentions (si l’on peut dire) et puisse être lu comme « lui et ses voisins », ses compagnons d’infortune, tous les périurbains de France, réunis par une double opprobre venue d’en-haut,

venue d’en-bas

Car nous incarnons, aux yeux de ces autochtones, une sorte de vie parodique, que notre pouvoir d’achat, élevé ou non, ne pourra jamais rendre vraiment crédible.

Mais alors

Comment peut-il dire « nous », celui qui ne parvient que trop rarement à prendre langue avec ses voisins, dont les tentatives pour mobiliser la communauté s’échouent presque toujours sur l’apathie politique générale?

Comment peut-il mener la fronde, celui dont le statut social, la cérébralité sans relâche, les pratiques culturelles, les jugements de goût, s’avèrent plus téléramesques que nature?

La question demeure insoluble, et c’est assez logique, car là n’est pas la question. En fait c’est peut-être moins le « nous » que le « vous », contenu dans le « moche » et dans le « périurbain », qui pose problème.

On le découvre par un autre (et le mystère s’épaissit encore) :

Il comprenait que l’adjectif « périurbain » ne désignait rien de précis et, au demeurant, ne désignait pas grand chose si ce n’était, étymologiquement, la périphérie de la ville ; il s’agissait par conséquent d’une boîte noire ; par contre, affirma-t-il, « l’usage de ce mot est tout à fait clair, il révèle une stratégie destinée à amalgamer ce qui ne saurait l’être – c’est-à-dire nous-mêmes – afin de nous contrôler sans limite ».

Une « boîte noire », « rien de précis »? Ni un lieu, ni un non-lieu, semble dire Éric Chauvier. (Un non-non-lieu, pour parodier Marc Augé ?). Quoiqu’il en soit, les scrupules et les doutes abondent quant à la possibilité – à la pertinence même – de nommer ces espaces, et ces scrupules et ces doutes contrastent de manière frappante avec l’assurance des géographes et des statisticiens, qui de leur côté en ont donné depuis longtemps une définition assez stable et claire, désarmante plutôt qu’inoffensive (l’auteur s’en méfie), propre en tout cas à être utilisée par ceux qu’on nomme les décideurs : par « périurbain » ils désignent la partie la plus périphérique de ce que l’on nomme maintenant les « aires urbaines », un espace à dominante résidentielle, dont le bâti – c’est la différence avec la « banlieue » – se caractérise par sa discontinuité interne (formes en lambeaux, phénomènes de mitage)

et externe (séparé de ce qui reste « le centre » par des parties plus ou moins vastes de… de quoi au fait? campagne?), tout en étant rattaché à la métropole par des liens politiques, économiques, et par la mobilité quotidienne (au moins 40% des actifs d’une commune périurbaine, disent les statisticiens et les géographes, travaillent dans la ville-centre de l’aire urbaine ou dans une autre commune périurbaine). Ainsi parle-t-on de « communes polarisées » et même de «communes multipolarisées » pour évoquer ces entités évoluant dans l’orbite des grandes métropoles françaises.

Or c’est en ce point précis que Chauvier porte sa critique de la raison géographique, car c’est justement ce dernier lien avec l’espace dominant, la relation avec la « ville-mère », qui apparaît singulièrement lâche, et même brisé, dans son texte. D’abord parce que son projet est né précisément d’une réaction contre un « centre » perçu comme arrogant et aveugle ; ensuite, de manière plus diffuse, parce que l’espace décrit dans Contre Télérama semble curieusement autosuffisant, et d’autant plus fragile. Comme une bulle un peu irréelle, hors du temps et de l’espace, une cellule devenue autonome, détachée de sa matrice. Par où Chauvier rejoint d’autres travaux au potentiel plus subversif (Henri Lefebvre, Françoise Choay, François Ascher) qui ont annoncé, observé, théorisé, critiqué (mais pas toujours), depuis un demi-siècle, la disparition de la ville – et avec elle une certaine forme d’urbanité – dans autre chose, qui n’est pas forcément très ragoûtant, mais qui est là : l’urbain.

Eric Chauvier donne à voir cette transformation de l’intérieur, et, ce faisant, il prête sa voix dissonante (il emploie ce mot fréquemment) à une colère d’ordinaire sourde et vaine, toujours isolée. Celle de ceux qui ne veulent pas que leur malheur soit nommé par d’autres.

Contre Télérama est une protestation qui s’élève de l’urbain, mutilée, désenchantée, mais pas tout à fait diluée dans le silence de ces espaces infinis. Écho fidèle à celle qu’Adorno faisait entendre il y a cinquante ans, tout juste revenu de son exil étasunien

Minima Moralia, p.27

Celui qui a pris ses distances est aussi empêtré que celui qui est plongé dans des activités ; son seul avantage sur ce dernier, c’est de savoir qu’il est pris lui aussi, avec cette chance de liberté minuscule qu’apporte la connaissance en elle-même.

(traduit par Eliane Kaufholz et Jean-René Ladmiral, Payot, Petite bibliothèque)

PS: il existe un film passionnant, dont je n’ai malheureusement que des souvenirs imprécis, qui traite, à partir d’un point de vue assez semblable, mais sur un autre ton, et avec d’autres moyens, cette question de l’esthétique périurbaine: Ode pavillonnaire, de Frédéric Ramade (2006).

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier

Il s’épargne ainsi, en quelques lignes, les recherches d’un personnage de Nabokov qui, en quête de la dernière maîtresse de son frère, le grand écrivain Sebastian Knight, doit visiter plusieurs appartements, à Paris et Berlin. On sait que Sebald admirait beaucoup Nabokov, qu’il évoque parfois explicitement, et je ne peux m’empêcher de penser à son merveilleux roman, La Vraie vie de Sebastian Knight, le premier qu’il ait écrit en anglais, quand je lis ce passage d’Austerlitz (et inversement). Là où Nabokov se plait à balader son narrateur et son lecteur, Sebald semble avoir un malin plaisir à court-circuiter ce qui pouvait apparaître comme une passionnante enquête dans les rues de Prague.

Il s’épargne ainsi, en quelques lignes, les recherches d’un personnage de Nabokov qui, en quête de la dernière maîtresse de son frère, le grand écrivain Sebastian Knight, doit visiter plusieurs appartements, à Paris et Berlin. On sait que Sebald admirait beaucoup Nabokov, qu’il évoque parfois explicitement, et je ne peux m’empêcher de penser à son merveilleux roman, La Vraie vie de Sebastian Knight, le premier qu’il ait écrit en anglais, quand je lis ce passage d’Austerlitz (et inversement). Là où Nabokov se plait à balader son narrateur et son lecteur, Sebald semble avoir un malin plaisir à court-circuiter ce qui pouvait apparaître comme une passionnante enquête dans les rues de Prague.