Hartmut Rosa, Accélération, p.297

Ce qui est frappant, dans un grand nombre d’enquêtes de psychologie sociale et de sociologie, c’est la contradiction éclatante entre un gain manifeste de souveraineté sur le temps dans la pratique quotidienne, et le sentiment simultané d’une perte d’autonomie et de contrôle de sa propre vie. Cette contradiction résulte d’une situation paradoxale : la vie du sujet doit être d’une par, à court, moyen, long terme, plus planifiée et activement menée qu’auparavant si l’on veut maintenir l’exigence d’autonomie, parce que l’orientation en fonction de biographies normales et de parcours de vie standardisés s’est érodée, et que la structure de contenus et la structure temporelle de la vie se sont ouvertes ; d’autre part, cette organisation à long terme est entravée, si ce n’est bloquée, par une dynamisation sociale croissante. Il devient donc « de plus en plus nécessaire de planifier et de décider d’avance l’implanifiable, l’imprévisible, l’indécidable. En d’autres termes : on peut de moins en moins, alors qu’on doit de plus en plus souvent, formuler maintenant le passé et le futur. » De cette quadrature du cercle, la seule issue semble celle du renoncement à l’autonomie, et l’évasion dans un nouveau ou un « second » fatalisme (…)

(La Découverte, traduction par Didier Renault)

Robert Musil, L’Homme sans qualités, p.188

Les hommes étaient semblables à des épis dans un champs, ils étaient plus violemment secoués qu’aujourd’hui par Dieu, la grêle, l’incendie, la peste et la guerre, mais c’était dans l’ensemble, municipalement, nationalement, c’était en tant que champ, et ce qui restait à l’épi isolé de mouvements personnels était quelque chose de clairement défini dont on pouvait aisément prendre la responsabilité. De nos jours au contraire, le centre de gravité de la responsabilité n’est plus en l’homme, mais dans les rapports des choses entre elles. »

(Points Seuil. Traduction de Philippe Jaccottet. Le passage est cité par Rosa, p.304, mais curieusement amputé, et mélangé à un texte d’Alain Ehrenberg)

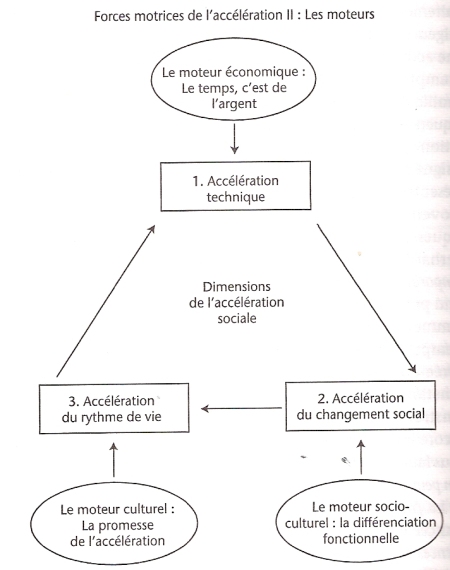

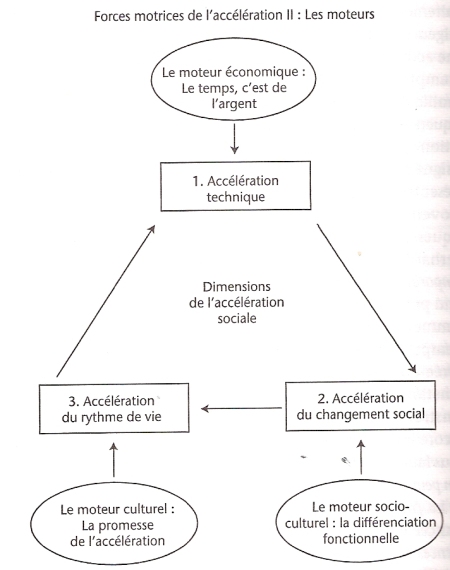

Dans Accélération, une critique sociale du temps, Hartmut Rosa identifie les manifestations et les origines de la raréfaction du temps disponible, phénomène d’autant plus paradoxal que jamais les technologies nous permettant d’accomplir plus rapidement la plupart de nos tâches quotidiennes n’ont paru aussi puissantes et accessibles. Paradoxe apparent: l’ouvrage démontre que les trois formes de l’accélération (technique, du changement social, des rythmes de vie) se nourrissent l’une l’autre, forment un système clos, et que c’est ce système, lui-même en perpétuelle accélération, qui provoque la pénurie de temps et le sentiment d’être sans cesse débordé.

La thèse est cohérente, la démonstration limpide, malgré – ou à cause – des répétitions. Le philosophe/sociologue remplit le contrat du philosophe/sociologue : rendre plus clair ce que l’on perçoit de manière confuse, donner un sens à l’expérience.

On trouve cependant quelques bizarreries.

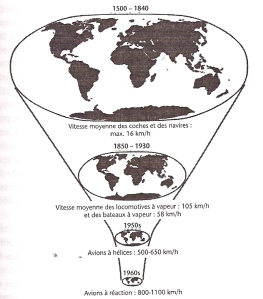

Ce genre de courbe (ici: « Croissance exponentielle résultant de l’accélération pour des processus constants ») dont il est assez difficile de dire si elle est juste ou fausse, tant son fondement empirique paraît incertain.

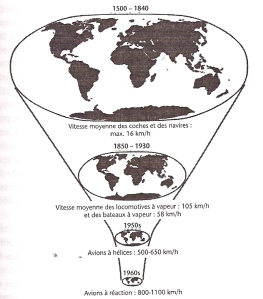

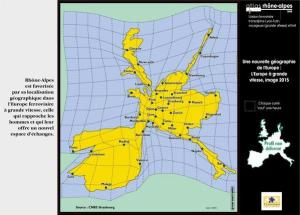

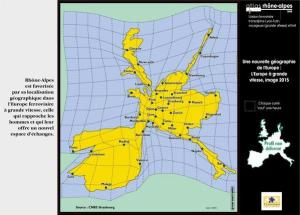

Ces cartes, empruntées à David Harvey, censées représenter le « rétrécissement de l’espace à travers l’accélération du transport ». Le plus épais des géographes les trouverait grossières, alors qu’une anamorphose ou des courbes isochrones auraient sans doute été plus parlantes. Elles auraient surtout permis de voir que l’accélération ne se fait pas sentir partout avec la même intensité.

(ci-dessous, par exemple, une carte (CNRS) montre qu’à l’horizon 2015 le « rétrécissement » de l’Europe grâce au réseau TGV sera pour le moins inégal)

Mais d’inégalités, il est peu question. Étrange pour un sociologue. Rosa pense que nous sommes tous, quelle que soit notre position sociale, embarqués sur le même bateau. Dommage, il y a quand même beaucoup de CSP+ sur son bateau : est-ce vraiment un souci devenu universel celui de gérer ses rendez-vous professionnels à la seconde près ? de découvrir sa boîte mail débordant de messages urgents après un week-end off en Forêt Noire ? Que faire ? : préparer un cours ? rédiger un article ? écrire un livre ?

Le multitasking n’est-il pas une préoccupation bourgeoise?

L’objection est balayée: les forces de l’accélération agissent « par-delà les frontières de classe », dit Rosa (page 210). Dont acte, mais ce n’est pas parce qu’un phénomène s’impose à tout le monde qu’il s’impose à tout le monde de la même manière. Comment l’accélération fait sentir ses effets différenciés selon qu’on est universitaire ou caissière, retraité ou actif, rural ou urbain, voilà un angle mort qu’il aurait été passionnant de scruter. Une autre fois, peut-être un autre auteur.

Il n’empêche, de nombreux chercheurs rivalisent depuis longtemps pour trouver le concept-clé de notre contemporain (société « des individus » (Elias), « du risque » (Beck), « de la reconnaissance » (Honeth), « liquide » (Bauman)…). L’entrée par la variable « temps » à ceci de fructueux qu’en examinant l’actualité sociologique et historique d’une des deux dimensions fondamentales de l’expérience (avec l’espace), elle englobe tous ses concurrents sans pour autant les rendre obsolètes. Mettant à jour le travail de Reinhart Koselleck, qui avait formulé le passage à la modernité classique à travers le changement de régime d’historicité (mais Hartog est inconnu au bataillon), reprenant aussi, parfois pour les dépasser, les analyses de Marx, de Benjamin, d’Adorno et Horkheimer, Rosa montre comment l’accélération a franchi une nouvelle étape au cours du vingtième siècle et pourquoi, en faisant passer la modernité à un nouveau stade, elle met en péril son projet émancipateur.

Héritier de la théorie critique, l’ouvrage pointe une contradiction inhérente au projet des Lumières, la dialectique du progrès qui se retourne contre lui-même.

En ouvrant la fin de l’histoire humaine, qui ne se termine plus par une apocalypse commune, la modernité « classique » l’a aussi individualisée, et tracé la voie à sa catastrophique version « avancée ». Si l’on n’est plus pressé de trouver une place au paradis ou d’éviter l’enfer, i

commune, la modernité « classique » l’a aussi individualisée, et tracé la voie à sa catastrophique version « avancée ». Si l’on n’est plus pressé de trouver une place au paradis ou d’éviter l’enfer, i l faut désormais réussir sa vie, suivre le rythme, ne rien manquer, comme un tennisman au filet, alors même que les possibilités offertes se multiplient bien plus vite que les moyens dont disposent les individus et les institutions démocratiques de les réaliser.

l faut désormais réussir sa vie, suivre le rythme, ne rien manquer, comme un tennisman au filet, alors même que les possibilités offertes se multiplient bien plus vite que les moyens dont disposent les individus et les institutions démocratiques de les réaliser.

Le temps n’est plus à la mélancolie qui frappait les grands hommes affligés par l’idée que tout passe et trépasse,

mais à la neurasthénie, maladie de l’individu démocratique à qui il paraît vain d’agir quand tout est possible.

Cette « désynchronisation » (se tenir sur des « pentes qui s’éboulent ») est source de pathologies bien contemporaines : dépression, mise en cause des procédures et des acteurs démocratiques, atonie politique. Un « second fatalisme » chasse l’autre, dont on peut repérer les effets dans bien des comportements qui rappellent l’immobilité stupide de la victime face à son bourreau, le temps, lui-même pétrifié par l’imprévisibilité croissante.

Robert Musil, qui connut ce genre de crise peu avant ses cinquante ans, avait un mot pour cela : « amorphisme » (1), la dissolution du sujet née de la terreur d’agir. Dans l’Homme sans qualité, Walter s’insurge contre la supposée instabilité de toute chose

Nous finissons par ne plus flotter que sur des rapports, des réactions, sur l’eau de vaisselle des réactions et des formules, sur quelque chose dont on se demande si c’est un objet, un processus, un fantôme de pensée, un Dieu-sait-quoi ?

et dessine à Clarisse un autre possible, moins frénétique.

ce dont nous avons tous besoin aujourd’hui avant tout, c’est de simplicité, de santé, de contact avec la terre et aussi, sans aucun doute, quoique tu puisses dire, d’un enfant, parce que ce sont les enfants qui vous donnent des racines. Tout ce qu’Ulo te raconte est inhumain. Je t’assure que moi, quand je rentre à la maison, j’ai vraiment, je possède vraiment le courage de prendre simplement le café avec toi, d’écouter les oiseaux, de faire une petite promenade, d’échanger quelques mots avec les voisins et de laisser tranquillement le jour s’éteindre : voilà ce qu’est la vie humaine !

(p.84)

Le personnage principal du roman, Ulrich, suit un chemin opposé. Il se laisse porter en toute conscience par le courant, absorber par le contexte, dépouiller de qualités qui, nolens volens, ne seront jamais assez authentiques et personnelles à ses yeux. Il vaut mieux, dit-il, se déprendre avec joie (extase du parieur, quiétude du flâneur) d’un idéal de stabilité qui ne peut qu’être ruiné par la suite des évènements. « Solution » elle-même provisoire et incomplète, qui peut aussi se révéler désastreuse quand ce ne sont plus des individus conscients, mais des masses en transe qui se jettent à corps perdu dans l’événement. Musil sait ce qu’il en est. Il a fait la Grande Guerre, et garde en mémoire l’ivresse des foules aux premiers jours d’août 1914.

Écoutez l’enthousiasme du jeune Jünger, encore intact après les premiers assauts. Orages d’acier :

A droite, à gauche, des obus martelaient le sol meuble ; de lourds branchages s’abattaient. Au milieu du chemin, un cheval gisait mort, avec d’énormes blessures, ses entrailles fumantes auprès de lui. Parmi ces images sanglantes, il régnait une gaieté sauvage, inconnue.

(Pléiade, p.20, traduction par Henri Plard, révisée par Julien Hervier)

L’inachèvement de l’Homme sans qualités est une leçon, sinon un échec. L’homme moderne est toujours frustré de ses désirs d’autonomie. L’artiste inapte à enfermer la diversité mouvante de la vie moderne dans la totalité close d’une œuvre (2).

Rosa n’est pas beaucoup plus optimiste, puisqu’il estime que la plupart des tentatives de « décélération » sont soit de fausses sorties qui ne permettent que de mieux repartir (la sieste-minute, la séance de relaxation, la retraite au monastère pour cadre surmené), soit si coûteuses qu’il devient tentant d’y renoncer (marginalité, maladie, mort).

Son livre se termine pourtant sur cette citation de Pierre Bourdieu:

Si elle est approfondie et conséquente, la sociologie ne se contente pas d’un simple constat que l’on pourrait qualifier de déterministe, de pessimiste ou de démoralisant. Et qui appelle cela déterministe devrait se rappeler qu’il fallait connaître la loi de la gravitation pour pouvoir construire les avions qui puissent justement la combattre efficacement.

Je crois (pure conjecture évidemment) que ni Bourdieu ni Musil n’auraient trouvé « la littérature » déplacée à côté (en écho) de « la sociologie ».

PS :

Il y a eu beaucoup de comptes-rendus de cet ouvrage. J’en signale deux, très clairs et plus complets que le mien: celui-ci, d’Elodie Wahl, paru sur l’excellent Liens-socio, et un autre d’Anselme Jappe, plus critique, disponible ici publié à l’origine par la Revue internationale des livres et des idées.

Je consacrerai pour ma part d’autres billets au livre, comme des percées dans ce massif, grâce à quelques confrontations littéraires.

Notes :

(1) Voir pour plus de détails le chapitre qui est consacré à cette question par Florence Vatan dans son Robert Musil et la question anthropologique, PUF, 2000. Elle cite le début du passage de Walter.

(2) Claudio Magris a consacré un recueil d’essai à cette crise de l’esprit, contemporaine de la dissolution de l’empire d’Autriche-Hongrie : L’Anneau de Clarisse, aux éditions l’Esprit des Péninsules.

Images: Duane Hanson, Supermarket Lady (1970); schémas et cartes tirés d’Accélération; Statue de cire de Lénine, photo de Sugimoto (1999);Hans Memling, le Jugement dernier (détail), 1467-1471; Statue de cire de Raphaël Nadal; Holbein, les Ambassadeurs (1533); Duane Hanson, Man on a bench (1997); La foule sur l’Odeonsplatz à Munich, le 2 août 1914. En médaillon: Hitler; Soldats de cire, Imperial War Museum de Londres; caissière et clientes de supermarché (auteur inconnu).

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier