François René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem

J’étais là sur les frontières de l’antiquité grecque, et aux confins de l’antiquité latine. Pythagore, Alcibiade, Scipion, César, Pompée, Cicéron, Auguste, Horace, Virgile, avaient traversé cette mer. Quelles fortunes diverses tous ces personnages célèbres ne livrèrent-ils point à l’inconstance de ces mêmes flots ! Et moi, voyageur obscur, passant sur la trace effacée des vaisseaux qui portèrent les grands hommes de la Grèce et de l’Italie, j’allais chercher les muses dans leur patrie ; mais je ne suis pas Virgile, et les dieux n’habitent plus l’Olympe.

Nous avancions vers l’île de Fano. Elle porte avec l’écueil de Merlère, le nom d’Othonos ou de Calypso, dans quelques cartes anciennes. D’Anville semble l’indiquer sous ce nom, et M. Lechevalier s’appuie de l’autorité de ce géographe pour retrouver dans Fano le séjour où Ulysse pleura si longtemps sa patrie.

(Folio, p.81)

W. G. Sebald, Les Emigrants

A sept heures du soir, la tempête bat son plein. Les vagues passent par-dessus le pont. Le capitaine autrichien a allumé dans sa cabine une petite lampe à huile devant l’image de la Vierge. Agenouillé par terre, il prie. En italien, étrangement, pour les âmes des marins disparus, sepolti in questo sacro mare. A la nuit de tempête succède une journée de bonace. Continuons à la vapeur cap au sud. Je mets de l’ordre dans les affaires chamboulées. Au déclin de la lumière, devant nous flottant gris perle sur la ligne d’horizon, Cosmo se tient à la proue comme un pilote. Crie à un matelot le mot de Fano. Sisiorsi, crie celui-ci, et encore plus fort, pour avertir : Fano ! Fano !

(Traduction de Patrick Charbonneau, Babel, p.151-152)

Le parcours dans l’Orient sebaldien se poursuit à travers quelques étapes du voyage qui mène le richissime Cosmo Solomon et son domestique / compagnon Ambros Adelwarth de Deauville à Jérusalem. On en trouve le récit dans la troisième nouvelle des Emigrants, tout entière consacrée à Ambros, grand-oncle du narrateur (p.111-113 et p.150-172).

La Méditerranée sert de cadre au début de leur périple.

La première nuit est agitée par une tempête, mais la mer n’est pas réellement menaçante. Elle n’a rien du tombeau ou de la fosse commune où corps et biens sombrent dans d’autres récits (l’équipage de Béring dans D’après nature ; Dunwich, les harengs de la Mer du Nord piégés par les filets, « déjà morts au moment où on les remonte à la surface »; le comte de Sandwich englouti par le même « Océan allemand », toujours dans Les Anneaux de Saturne ; on pourrait y ajouter Virnwy, la ville galloise disparue sous un lac d’eau douce dans Austerlitz, tant la dimension biblique et donc maritime y apparaît évidente) ou menacent de sombrer (je songe ici au narrateur de Campo Santo, que l’attrait du vide et une pulsion de mort éloignent dangereusement du rivage, avant que l’élan vital ne le ramène sur la plage).

Elle n’est pas non plus une simple « toile de fond » sur laquelle viennent s’inscrire les beautés et étrangetés du monde, comme dans Campo Santo, même si, au détour d’une île, Ambros voit apparaître un des ces navires tout droit sortis du récit corse.

Au-delà du chenal, derrière les montagnes albanaises bleues nuit, le jour se lève, répand la lueur de ses flammes sur le monde encore privé de lumière. En même temps deux yachts blancs de haute mer traversent le tableau en lâchant des panaches de fumée blanche, si lentement qu’on dirait qu’ils sont tirés pouce par pouce par un câble sur une immense scène de théâtre. On a peine à croire qu’ils se déplacent, mais pourtant ils finissent par disparaître derrière les coulisses du cap Varvera, couvert de forêts vert sombre (…)

(Les Emigrants, p.152)

Le narrateur de Campo Santo en trouve un de couleur identique, mais plus imposant, mouillant dans le port d’Ajaccio.

(…) il y avait dans le port un bateau de croisière blanc comme neige, tel un grand iceberg (…)

(Campo Santo, p.11)

Et de sa chambre de Piana, après avoir médité sur la beauté et la fragilité de la forêt de Bavella:

Il fallu un certain temps pour que mes yeux s’accoutument de nouveau à la douce pénombre et que je puisse voir le bateau qui s’était avancé au milieu de l’incendie et à présent mettait le cap sur le port de Porto, si lentement qu’on pouvait croire qu’il ne bougeait pas. C’était un grand yacht à cinq mâts, qui ne laissait pas la moindre trace sur l’eau immobile. Il était tout au bord de l’immobilité et pourtant il avançait aussi inéluctablement que la grande aiguille d’une horloge.

(Campo santo, p.50)

Un dernier voilier, tiré des Anneaux de Saturne celui-là, pareillement immobile :

Au large, sur la mer couleur de plomb, un petit bateau à voile se déplaçait dans le même sens que moi ou, plutôt, à ce qu’il me semblait, se tenait sur place, tandis que de mon côté, j’avais beau presser le pas, je n’avançais pas davantage que l’invisible navigateur fantôme à bord de sa barque immobile.

(Les Anneaux de Saturne)

Mer et ciel suscitent l’arrêt et la contemplation, une forme de stupeur, et il faudrait relever tous les passages qui dans l’œuvre de Sebald décrivent les trajectoires lentes et fluides, en apesanteur, des bateaux et des avions. La matière (aqueuse ou aérienne) dans laquelle ces lourds engins se meuvent apparemment sans le moindre à-coup est propice au rêve éveillé et – plus encore que le ralenti artificiel (1) – à la capture du temps.

Pas une tombe, plus qu’une scène, la Méditerranée prend une dimension nouvelle dans les Emigrants. La mer que traversent Ambros et Cosmo, deux « wanderers » venus du Nouveau Monde, est avant tout un espace textuel parcouru par des siècles de littérature européenne, depuis les aventures d’Ulysse jusqu’aux voyages en Orient que tout écrivain qui se respecte doit avoir fait et écrit à l’âge romantique.

C’est un territoire palimpseste, sillonné de routes empruntées et réempruntées, interprétées, déviées, croisées, auxquelles Sebald ajoute ses propres lignes.

Une mer profonde – l’histoire longue des hommes et des textes – dont la prose d’un écrivain du vingtième siècle, Sebald le sait, ne peut-être que l’écume.

Une mer profonde – l’histoire longue des hommes et des textes – dont la prose d’un écrivain du vingtième siècle, Sebald le sait, ne peut-être que l’écume.

Les deux voyageurs sont sur un bateau qui avance tantôt à voile et tantôt à vapeur, en équilibre, comme le dit François Hartog de Chateaubriand (2), entre deux régimes d’historicité : l’un, ancien, selon lequel le passé revient toujours souffler sur le présent; l’autre, moderne, qui sépare irrémédiablement les hommes de leurs ancêtres, tournés qu’ils sont vers les promesses du futur.

Venons en au voyage. Il se déroule au cours de la seconde moitié de l’année 1913. C’est un pèlerinage plus littéraire que religieux selon le modèle établi au siècle précédent, même si l’origine juive de Cosmo, son patronyme (Solomon), ainsi que l’exil hors d’Allemagne d’Ambros, lui donne encore une autre dimension, à la fois plus ancienne (antique) et plus contemporaine. Chateaubriand, pionnier du genre, n’apparaît jamais explicitement dans le texte – alors qu’il fait l’objet d’un épisode des Anneaux de Saturne (chapitre IX) – mais c’est bien sur ses traces que sont lancés les deux personnages.

Ambros Adelwarth emprunte en réalité autant au grand écrivain qu’à son domestique Julien Potelin, auteur lui-même d’un journal qui a servi de source au livre XVIII des Mémoires d’outre-tombe. « Je serai Cook, il sera Clerke » écrit Chateaubriand avec son humilité habituelle. Dans les vingt dernières pages du récit des Emigrants, comme dans les passages des Mémoires, la prose du carnet chevauche celle du narrateur qui par moment reprend la main, par moment laisse la bride au texte source, au point que chez Sebald les deux viennent rapidement à se retrouver mêlés.

Dans les vingt dernières pages du récit des Emigrants, comme dans les passages des Mémoires, la prose du carnet chevauche celle du narrateur qui par moment reprend la main, par moment laisse la bride au texte source, au point que chez Sebald les deux viennent rapidement à se retrouver mêlés.

On lira donc la fin de la nouvelle en regard des Mémoires d’Outre-tombe et, plus encore, en ayant ouvert à côté l’Itinéraire de Paris à Jérusalem que Chateaubriand fit paraître en 1811.

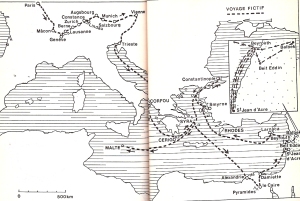

Après un passage par Milan, Chateaubriand part le 1er août 1806 de Trieste, sous pavillon autrichien (en 1806 la mer était toute anglaise et interdite aux bateaux français), tandis qu’Ambros, qui achète son carnet de voyage dans la capitale lombarde, s’embarque « fin août » de Venise avec son ami et maître. Points de départ différents donc, mais on peut interpréter dans la suite du texte les références au capitaine autrichien (p.151), puis triestin (p.153) comme des échos discrets au port voisin, qui était alors de l’autre côté de la frontière.

On peut distinguer quatre étapes de la Mer Adriatique à la Mer Ionienne.

1) La tempête : c’est l’épreuve initiatique, imposée par les dieux mais elle perd au temps modernes une bonne part de son caractère homérique. Chateaubriand, devenu très prosaïque, est soulagé de voir que son Julien supporte le tangage sans trop de difficulté. Sebald en fait quant à lui un objet de mémoire et de recueillement bien plus qu’une menace réelle.

2) « Fano ! »: le mot est scandé, moins un appel qu’une citation. Il retient pareillement l’attention de Chateaubriand, c’est l’île mystérieuse que certains (pas Victor Bérard, qui la place à Gibraltar) tiennent pour la demeure de la nymphe Calypso où Ulysse pleura, prisonnier, le pays lointain.

Homère, Odyssée, Chant V:

Assis sur le rivage, et toujours au même point, il pleurait, son cœur se brisait en larmes, gémissements et chagrins. Et sur la mer inlassable il fixait ses regards en répandant des pleurs.

(GF, traduction Médéric Dufour et Jeanne Raison)

A moins que ce ne soit là que Nausicaa recueille le héros échoué, sur le chemin du retour.

3) Corfou : une île dont l’écrivain français dresse la liste des toponymes successifs : « Drepanum, Macria, Schérie, Corcyre, Ephise, Cassiopée, Céraunia, et même Argos » (IPJ, p.83). Aujourd’hui Corfou. Cosmo et Ambros y séjournent un jour et une nuit « hors du temps ». Parmi les multiples possibles, Sebald ne retient que Kassiopé, ce qui lui permet aussi, quelques lignes plus loin, d’en donner une image céleste que les deux compagnons contemplent dans le ciel grec.

4) Bifurcation : Puis les routes se séparent avant de poser le pied sur le sol grec. Chateaubriand débarque à Modon au sud du Péloponnèse, où il laisse Julien, tandis que Cosmo et Ambros pénètrent par le Golfe de Corinthe en direction de Delphes puis d’Athènes.

Avant de laisser le bateau, Sebald fait jouer une dernière fois la polysémie des toponymes. Les voyageurs entrent dans le Golfe « via Ithaque » (p.152) et bien entendu l’île rappelle il ritorno in patria (titre de la dernière partie de Vertiges). Cependant l’image tout à la fois heureuse et nostalgique du chez-soi (patrie, homeland, heimat…) se trouve considérablement troublée et pervertie par le récit sebaldien.

Le lecteur apprend en effet quelques pages plus tôt (122) que les deux personnages connaissent une fin semblable, à une vingtaine d’années de distance, dans le même hôpital psychiatrique de Samaria (!) à Ithaca, New Jersey, petite ville qui se trouve être le siège de l’université de Cornell où officia Nabokov, le « butterfly man » qui apparaît ici et là dans tout le recueil.

Mais c’est encore une autre histoire.

A suivre: Constantinople, Jérusalem.

Notes :

(1) C’est Jacques Austerlitz qui « anatomise le temps », comme le dit Muriel Pic, en ralentissant frénétiquement, sur son lecteur vidéo, les images du film sur Theresienstadt (L’image papillon, p.139)

(2) Régimes d’historicité, chapitre 3 : « Chateaubriand : entre le nouveau et l’ancien régime d’historicité ».

(Images: Ulysse et les sirènes, mosaïque de Dougga (260 après JC); détail de la couverture de Campo Santo, Jean-Pierre Lescourret; photographie tirée des Anneaux de Saturne; cartes tirées des éditions folio des Voyages en Orient; Opatija, photographie d’Arnau Thée; Chateaubriand par Girodet (détail); deux photographies tirée des Emigrants)

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier