W. G. Sebald, Les Emigrants, p.163

Aujourd’hui, est-il noté deux jours plus tard, premier tour en ville et aux alentours. En résumé, très mauvaise impression. Des marchands de souvenirs et de bondieuseries presque à tous les pas de porte. Ils sont accroupis dans l’obscurité de leur magasin au milieu d’un gigantesque bric-à-brac d’objets sculptés dans l’olivier et de babioles incrustées de nacre. A partir de la fin du mois, des légions de croyants vont venir acheter, dix ou quinze mille pèlerins venus du monde entier. Les bâtiments récents sont d’une laideur difficile à décrire. Dans les rues, des monceaux d’ordures. On marche sur des merdes !!! En nombre d’endroits, jusqu’aux chevilles dans une poussière calcaire pulvérulente. Les rares plantes ayant survécu à la sécheresse qui sévit depuis mai couverte de cette poudre de pierre comme d’une efflorescence pruineuse. Une malédiction semble planer sur la ville. Décrépitude, décrépitude, marasme et vacuité.

(Babel, traduction Patrick Charbonneau).

Gustave Flaubert, Voyage en Orient, p.244

Vendredi 9, promenade dans la ville – tout est fermé à cause du Baïram – silence et désolation générale – la boucherie – couvent arménien – maison de Ponce Pilate = sérail, d’où l’on découvre la mosquée d’Omar. Jérusalem me fait l’effet d’un charnier fortifié – là pourrissent silencieusement les vieilles religions – on marche sur des merdes et l’on ne voit que des ruines – c’est énorme de tristesse.

Les Emigrants, p.167

Le soir, étudié le guide acheté à Paris. Dans le passé, peut-on y lire, Jérusalem offrait un autre spectacle.

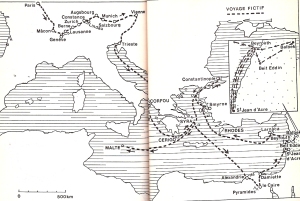

Parvenus au terme de leur voyage en Orient à la fin du mois de novembre 1913, Cosmo Solomon et Ambros Adelwarth découvrent la Ville sainte livrée aux marchands du Temple. En ruine et promise à un nouveau châtiment, elle enfle et pue sa décomposition. Les deux compagnons mettent littéralement leurs pas dans les pas de Flaubert et du Camp, et ce faisant dans la merde qui tapisse les rue de la Ville sainte. L’impression n’est pas neuve, et elle a été reprise, cultivée, parfois un peu fânée. Pierre Loti, dans un style moins flaubertien

Jérusalem ! Ceux qui ont passé avant moi sur la terre en ont déjà écrit bien des livres, profonds ou magnifiques. Mais je veux seulement essayer de noter les aspects actuels de sa désolation et de ses ruines ; dire quel est, à notre époque transitoire, le degré d’effacement de sa grande ombre sainte, qu’une génération prochaine ne verra même plus…

(Jérusalem, 1894, lire ici)

C’est à l’âge romantique que se fige l’image d’une Terre sainte décrépie, propice au regard mélancolique sur les ruines de l’Orient captif. Et il est vrai : tout au long du dix-neuvième siècle les pèlerinages se gonflent de fidèles à mesure que les chrétiens occidentaux obtiennent des autorisations plus larges de la part de l’empire ottoman sur son déclin. Le croyant se distingue de plus en plus mal du touriste, les échoppes pullulent, les infrastructures ne suivent pas, ou suivent mal. La ville sombre, écrasée par son aura, et comme Deauville aujourd’hui, où, dans la partie contemporaine du récit, le narrateur subit une horde de Japonais en vacances, son succès la fait rouler sur la pente d’un irrémédiable déclin.

Il faut vite dresser un inventaire pour sauver ce qui peut encore l’être, et s’assurer qu’on a bien marché dans la Vieille Ville. La description est, nous dit-on, constituée d’extraits du journal d’Ambros, qui donne libre cours à sa manie des listes, dressées ici selon une logique toute géographique, comme un panorama désordonné, au gré de la rose des vents

Les Emigrants, p.164

Vers le nord se trouve la cathédrale russe, l’hospice français de Saint-Louis, le foyer juif pour aveugles, l’église et l’hospice de Saint-Augustin, l’école allemande, l’orphelinat allemand, l’asile allemand pour les sourds-muets, The School of the London Mission to the Jews, l’église abyssinienne, the Anglican Church, College and Bishop’s House, le monastère des dominicains, le séminaire et l’église Saint-Etienne, l’institut Rothschild pour jeunes filles, l’école des métiers de l’Alliance israélite, l’église Notre-Dame-de-France et sur l’étang de Bethseda le St Anna Convent ; sur le mont des Oliviers on a (…)

La mosaïque est bien peu spirituelle et le chapelet des édifices ainsi égrenés sur le ton du guide touristique suscite davantage l’amusement (ou l’effarement) que le recueillement. On est au grand marché des croyances, et ce n’est donc pas dans cette ville trois fois sainte, mais hors ses murs, après s’être fait tirer le fameux portrait,

qu’Ambros peut enfin connaître un de ces moments de bonheur tel qu’on n’en retrouve que dans le passé. Tourné vers la Mer Morte

p.167

L’air est si clair, si ténu, si limpide, qu’instinctivement on tend la main pour toucher les tamaris en bas sur les rives du fleuve. Jamais encore nous n’avions été entourés d’un tel flot de lumière.

De même c’est vue de l’extérieur, d’une « hauteur imaginaire, située sensiblement au-dessus du reste du monde » (comme il est dit dans un autre livre (1) de la Vue de Haarlem de Jacob Van Ruysdael, et comme on pourrait le dire de toute la prose de Sebald),

sur cette gravure nocturne, que Jérusalem redevient céleste. Étalée sur deux pages, elle surplombe la description, et souligne on ne peut plus clairement que le fossé entre la réalité et sa représentation ne sera jamais franchi, ici moins qu’ailleurs.

Car ailleurs il existe d’autres Jérusalem plus authentiques. Dans Les Anneaux de Saturne (partie IX) la ville est évoquée par son symbole originel, le Temple, lui-même réduit à la taille d’une maquette par Alec Garrard, que le narrateur rencontre dans sa ferme près de Yoxford, à l’ouest de Dunwich, vers la fin de son English Pilgrimage.

Mettant en oeuvre des efforts et des sacrifices tels que son entourage en est venu à le tenir pour fou, Garrard s’est lancé dans la reconstitution exacte, à l’échelle 1/100, du bâtiment détruit en 70 par les Romains. L’homme existe vraiment, comme beaucoup de personnages secondaires des récits sebaldiens. C’est un des ces « amateurs » (2) que l’on retrouve un peu partout dans l’œuvre (Jacques Austerlitz en est un). Obsédés par la réalisation d’un but démesuré, ayant mis de côté toute notion de carrière ou de réussite au sens où leurs contemporains entendent le plus couramment ces termes, ils sont sans cesse menacés d’effondrement, mais parfois étonnamment proches de la félicité.

Les Anneaux de Saturne, p.290-291

A présent qu’il fait de plus en plus sombre en bordure de mon champ de vision, je me demande si je parviendrai jamais à achever ma construction et si tout ce que j’ai fait jusqu’à présent n’est pas qu’un misérable bricolage. Mais à d’autres moments, lorsque la lumière du soir tombe à l’oblique par la fenêtre et que je laisse agir sur moi la vue d’ensemble de mon ouvrage, le temple et ses portiques, le quartier d’habitation des prêtres, la garnison romaine, les bains et le marché aux victuailles, les aires de sacrifices, les préaux, la nature environnante jusqu’aux montagnes à l’arrière-plan, tout me paraît soudain comme achevé et il mes semble alors que mon regard plonge alors dans les régions élyséennes.

(Actes, Sud, traduction Bernard Kreiss)

La Jérusalem céleste n’est certes pas de cette terre, mais qui sait voir peut en repérer les reflets en maints endroits du monde, même dans cette grange perdue en plein Suffolk, et même si c’est au prix d’une de ces modifications de proportions, distorsions de perspective, dont les personnages sebaldiens sont coutumiers.

Il y a aussi une Jérusalem plus discrète et périphérique, une sorte de Jérusalem « d’emprunt », que l’on trouve dans un des essais critiques qui composent Die Beschreibung des Unglücks (1994). Sebald l’identifie à la Slovénie du récit de Peter Handke, le Recommencement (Die Wiederholung), relu à la lumière d’un messianisme juif. N’ayant pu lire ce texte, je m’en remets à l’article qui m’a mis sur la piste :

Helen Finch, « « Die irdische Erfüllung » : Peter Handke’s Poetic Landscapes and W. G. Sebald’s metaphysics of History »:

Towards the end of his essay, Sebald constructs a hallucinogenic méditation on Die Wiederholung, where Slovenia comes to represent Jerusalem, and Filip Kobal a salvific figure.

(in Anne Fuchs et J.J Long (ed.), W.G. Sebald and the Writing of History, p.186)

Le même article ne manquant pas de souligner, dans les lignes qui suivent, combien cette Slovenian Jerusalem, où le personnage principal, Filip Kobal, viendrait chercher sa rédemption, doit moins au projet littéraire de Handke qu’aux obsessions et à une lecture artiste de Sebald lui-même.

Quoique : ne lit-on pas

Le Recommencement, p.231

Et un jour, dans le cours de tes années, tu sauras, familier des lieux, distinguer les cargos et les voiliers du golfe de Trieste des grues du chantier naval de Monfalcone, des châteaux de Miramare et de Duino et des coupoles de la basilique San Giovanni sur le Timavo, et puis découvrir à tes pieds au fond de l’entonnoir de la doline, entre deux fragments de rochers, la barque très réelle, à moitié pourrie, à plusieurs sièges, avec sa rame, et te souvenir d’elle, partie pour le tout, en la nommant involontairement, tu es maintenant assez libre, l’ARCHE D’ALLIANCE

(Gallimard, traduction de Claude Porcell)

et, dans Austerlitz, ne retrouve-t-on pas la même Arche (« à trois étages », est-il précisé), dans le même genre d’endroit improbable, au Great Eastern Hotel de Londres ? Si.

De la Ville au Temple; du Temple à l’Arche; du réel à son image. A défaut d’avoir le tout, il faut se contenter de la partie, d’un signe, d’une trace, de quelques mots de Jérusalem, origine et but ultimes de l’exil, heimat, utopie, jamais atteinte, toujours rêvée ( Si je t’oublie…) : en substance la promesse entendue à Venise, reprenant l’incantation des Juifs et déracinés de tous pays :

Vertiges, ALL’ESTERO, p.61

Malachio pilota le bateau jusqu’à mon hôtel. Il ne restait plus rien à dire. Le bateau accosta. Nous nous serrâmes la main. Déjà j’étais à quai. Les vagues clapotaient contre les pierres envahies par la chevelure hirsute des mousses. Le bateau fit demi-tour dans l’eau. Malachio me fit encore signe et cria : Ci vediamo a Gerusalemme. Et parvenu à plus grande distance, il le répéta encore plus fort : L’année prochaine à Jérusalem !

Notes :

(1) Les Anneaux de Saturne, p.104

(2) Lire « Sebald’s amateurs », de Ruth Franklin, dans le recueil d’articles W.G. Sebald : History, Memory, Trauma, dirigé par Scott Denham et Mark McCulloh

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier

J’y reconnais aussi le défaut d’un autre de ses ouvrages, l’Enfant et la vie familiale, que j’avais été amené à étudier plus sérieusement : la focalisation trop exclusive sur les sources littéraires et artistiques. La mort est perçue trop souvent par ceux qui ont écrit, raisonné, représenté. Disent-ils seuls l’esprit du temps ?

J’y reconnais aussi le défaut d’un autre de ses ouvrages, l’Enfant et la vie familiale, que j’avais été amené à étudier plus sérieusement : la focalisation trop exclusive sur les sources littéraires et artistiques. La mort est perçue trop souvent par ceux qui ont écrit, raisonné, représenté. Disent-ils seuls l’esprit du temps ?

![Khaldei-worker_1[1] Khaldei-worker_1[1]](https://norwitch.files.wordpress.com/2009/11/khaldei-worker_11.jpg?w=150&h=114)

A la fin, la belle jeune femme blonde qui fouillait les étagères en même temps que moi m’offre cette étude sur Claude Simon .

A la fin, la belle jeune femme blonde qui fouillait les étagères en même temps que moi m’offre cette étude sur Claude Simon . (on croit rêver !)

(on croit rêver !)