Thomas Mann, La Montagne magique, p.120-121

Sur la nature de l’ennui, des conceptions erronées sont répandues. On croit en somme que la nouveauté et le caractère intéressant de son contenu font « passer le temps », c’est-à-dire : l’abrègent, tandis que la monotonie et le vide alourdiraient son cours. Mais ce n’est pas absolument exact. Le vide et la monotonie allongent sans doute parfois l’instant ou l’heure et les rendent « ennuyeux », mais ils abrègent et accélèrent, jusqu’à presque les réduire à néant, les grandes et les plus grandes quantités de temps. Au contraire, un contenu riche et intéressant est sans doute capable d’abréger une heure, ou même une journée, mais, compté en grand, il prête au cours du temps de l’ampleur, du poids, de la solidité, de telle sorte que les années riches en événements passent beaucoup plus lentement que ces années pauvres, vides et légères que le vent balaye et qui s’envolent.

(Livre de Poche, traduction de Maurice Betz)

Hartmut Rosa, Accélération, p.175

Ce phénomène bien connu sous l’expression de « paradoxe du temps subjectif » s’explique aisément : les épisodes de vécu ressentis comme intéressants laissent des traces mémorielles plus fortes que les épisodes « ennuyeux », leur contenu mémoriel plus riche est donc interprété comme une extension du temps remémoré et inversement.

En revanche, un autre phénomène que je propose, à la suite des remarques d’A. Barth, de désigner comme « paradoxe de la télévision », est bien moins étudié. Il montre que le temps passé devant la télévision (par exemple, devant une série policière) présente, pendant que l’on regarde, toutes les caractéristiques du temps vécu bref (grande densité de stimuli, implication émotionnelle, élévation du pouls, de la pression sanguine lorsque l’assassin entre en scène ou que le buteur s’apprête à tirer un penalty, et sentiment du temps qui « fuit à tire-d’aile ») pour se transformer, dès que l’on a éteint le téléviseur, et à plus forte raison dans les remémorations, en expérience vécue du temps long : « il n’en reste plus rien », le temps du souvenir s’amenuise rapidement, ce qui explique pourquoi les sujets font état, une fois l’émission terminée, d’un sentiment de « grand vide » (…)

La télévision semble donc avoir tendance à produire, face aux modèles de l’expérience vécue du temps « traditionnelle », un modèle bref-bref inédit et paradoxal, même si ce n’est pas toujours le cas.

(La Découverte, traduction par Didier Renault)

De leur Zauberberg à la vue imprenable sur la matière temporelle, Hans Castorp et ses compagnons se livrent à diverses observations et expériences dans l’espoir de percer le mystère de la durée, cependant qu’au même moment, dans la vie réelle, des savants et artistes de toutes sortes (les frères James, Bergson, Einstein, Joyce, Proust, Delaunay, Duchamp, les futuristes, etc.) examinent eux aussi dans le plus grand détail ce qu’il en est du passé, de l’avenir, et surtout du présent, qui commence alors à prendre pas mal d’épaisseur.

Dans son étude sur le sujet et sur ces auteurs – The Culture of Time and Space (1880-1918) – Stephen Kern relève même qu’au début des années 1880, après de longues études sur la question, un certain Wilhelm Wundt avait réussi à établir la durée exacte d’un « bloc de présent »

that interval of time that can be experienced as an uninterrupted whole

Résultat : 5 secondes.

Un ambitieux (ou sceptique) de ses étudiants refit par la suite l’expérience, et la science fit un nouveau bond en avant: 12 secondes, avant que l’esprit humain prenne conscience qu’il passe à « autre chose ». Mais quoi?

Bel élan de positivisme fin de siècle en tout cas, dont on sait maintenant qu’il a peu duré.

Le ciel s’est assombri en une trentaine d’années.

Quand Thomas Mann formule son paradoxe, l’Europe connait une de ses crises de conscience les plus aiguës, et le soleil se couche déjà sur le « monde d’hier ». Le projet de la Montagne magique est né peu avant 1914, le roman fut écrit pendant le premier conflit mondial, et publié quelques années après (1924). L’écrivain connaît la fin de l’histoire et se doute que tout n’est pas terminé : les malades du Berghof attendent la mort comme l’Europe attend la guerre. Pour la première fois depuis l’ère des révolutions, la flèche du temps semble pousser les masses non plus vers un avenir radieux, mais à la catastrophe.

Curieuses, les années d’apprentissage du jeune Castorp. C’est parce qu’il n’y a que le néant au bout que l’attente s’étire dangereusement, rythmée par les coups de thermomètre, la couverture en poil de chameau, les repas dans la grande salle, les morts, les discussions sans fin.

Revers rétrospectif de l’expérience : si l’ennui ne laisse aucune trace dans le souvenir, si, comme l’écrit encore Thomas Mann

lorsqu’un jour est pareil à tous, ils ne forment tous qu’un seul jour

et puisque

dans une uniformité parfaite, la vie la plus longue serait ressentie comme très brève, et serait passée en un tournemain

alors c’est le signe que le cours des choses s’accélère, et c’est dans cette monotone immobilité que le petit monde du sanatorium galope vers sa fin.

Entre l’ennui et la guerre les hommes ont choisi la guerre, et on connaît la suite. Virginia Woolf écrivait dans son journal, un soir de septembre 1939 : « je note que la violence est bien la chose la plus inintéressante ».

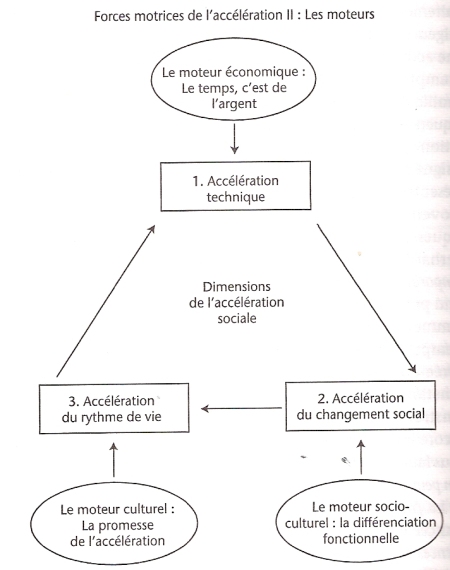

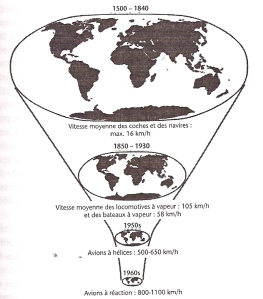

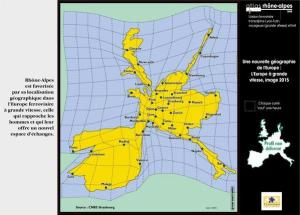

Les temps ont changé, et avec eux les paradoxes. Le modèle dit « bref-bref » correspond au passage à une modernité avancée où l’innovation s’emballe, met sans cesse à disposition de nouveaux outils, de nouveaux objets, et propose toujours plus de nouveaux « contenus » ; riche période où des changements sociaux de plus en plus rapides, et à grande échelle, provoquent des crises toujours plus inédites les unes que les autres. Pendant ce temps, les dernières minutes de notre quotidien pacifié sont vidées par la multiplication des activités requérant un faible investissement intellectuel (input), mais procurant les satisfactions immédiates de plus en plus grandes (output).

Que vivons-nous, de plus en plus souvent (« même si, dit Harmut Rosa,

ce n’est pas toujours le cas »)?

Des moments intenses, en rafale; des instantanés déconnectés les uns des autres; des tranches de « vécu » décontextualisées, inaptes à former un terreau, donner sa forme à une vie, s’inscrire dans ce que Walter Benjamin appelait une « expérience ». Et que le mot « expérience » soit aujourd’hui utilisé à tort et à travers dans des réclames de toutes sortes ne change rien à l’affaire, au contraire. Le vide est notre seul horizon.

Comme à son habitude, Thomas Bernhard avait résumé tout cela mieux que tout le monde

Nous avons le vertige et nous avons froid. Nous avons cru qu’étant des hommes, nous allions perdre l’équilibre, mais nous n’avons pas perdu l’équilibre; et nous avons fait ce que nous pouvions pour ne pas mourir de froid.

(Mes prix littéraires, Gallimard, p.139, traduction par Daniel Mirsky)

C’était en 1965, l’année de Pierrot le fou, au milieu d’un discours lapidaire – littéralement – prononcé devant les représentants de la « Ville hanséatique libre de Brême », qu’on imagine médusés.

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier