à Libreville

Car tout âge se nourrit d’illusions, sinon les hommes renonceraient tôt à la vie et ce serait la fin du genre humain.

Conrad

Certains détails suffisent à une lecture géopolitique du début de ce troisième millénaire. Les grilles de l’ambassade de France ont été déposées, remplacées par un mur plein, de près de quatre mètres de hauteur. Des étals de réparation de téléphones tenus par des Chinois viennent d’ouvrir dans le marché du Mont-Bouët. Cette ville dans laquelle les Chinois s’installent quand les Européens se barricadent semble pourtant toujours aussi familière. Il y a ici un quartier Sorbonne et un quartier Océan, un cimetière Lazaret et un quartier London.

Chaque matin, après la lecture de L’Union à une table de Chez Claude, boulevard de l’Indépendance, je me rends à l’antenne de l’AFP dans l’immeuble d’Air Cameroun pour y prendre connaissance de l’actualité. Puis je poursuis mon enquête de terrain sur les progrès de l’illusion. Parcourant la ville au gré des trajets imprévisibles des taxis collectifs, on peut constater l’envahissement des églises « éveillées », du Christ Sauveur ou du Septième Jour. Des évangélistes enflamment un public souvent pauvre et féminin, avec une prédilection pour les quartiers périphériques que désigne l’euphémisme sous-intégrés, comme Kinguélé ou Cocotiers. Si certaines de ces églises se sont implantées dans des locaux désaffectés, une ancienne menuiserie à Beau-Séjour, d’autres, de manière plus inquiétante, semblent empiéter sur le secteur bistrotier, tel cet ancien café toujours empli de ses chaises en plastique rouge et de ses publicités alcooliques en face de l’immeuble Beyrouth.

(Equatoria, p.53)

Je poursuis mon enquête de terrain sur les progrès de l’illusion (P. Deville)

23 juin 2016La fête chez les Manchette

19 novembre 2012Jean-Patrick Manchette, Journal 1966-1974, p.315

Dimanche 20 décembre 1970

Hier, heureuse fête. J’ai offert – à Tristan un revolver italien à capsules (reproduction d’un Webely ou d’un Iver Johnson, je ne sais pas très bien), un numéro de STRANGE – à Mélissa une Cocotte-minute, un collier fantaisie, une ceinture, les MANIFESTES DU SURRÉALISME et LES VASES COMMUNICANTS, un coupe-frites, une bonde de lavabo et un tube fluorescent pour la salle de bains, ainsi qu’une grande chemise à carreaux trop grande, que finalement c’est moi qui mettrai. J’ai reçu une merveilleuse chemise hippie, une très belle veste de laine, un portefeuille, des chenilles et du liquide nettoyant pour fume-cigarette, une grande tasse pour boire mon café au lait, le premier volume des mémoires de Makhno. Tristan m’a offert des cigares.

(Gallimard, 2008)

p.117

Le journal est un discours haché, qui butine tout, et dont le seul objet est de donner de soi une image, comme un livre d’Histoire fait le portrait d’une période. Sous l’apparente incohérence, la cohérence est recherchée, et la nécessité.

Un récent numéro d‘Une vie, une œuvre, par Christine Lecerf, m’a mis sur la voie du Journal 1966-1974 de Jean-Patrick Manchette, que je lis depuis quelques jours avec un plaisir au moins égal à celui que me procurent les Carnets de Bergounioux, qui n’ont pourtant, à première vue, rien à voir, sauf si l’on y regarde d’un peu près.

À côté des réflexions sur la révolution à venir,

De notre vivant, le choix de l’Histoire sera entre le pouvoir des Conseils et l’engrenage de la violence et du désordre.

la philosophie allemande

Brève dissertation sur Leibniz

J’essaie de lire Hegel

les boulots alimentaires

J’en ai ras le bol des travaux cons.

– jusqu’à l’épuisement

Fatigue assez grande.

-, les films,

ICE de Robert Kramer

L’ARRANGEMENT de Kazan (c’est une merde infâme)

Vu dimanche un mauvais western de Stuart Heisler, COLLINES BRÛLANTES

LA SOIF DU MAL de Welles, film monstrueux et génial

DIES IRAE de Dreyer, horrible merde répressive

Aujourd’hui, joué au Scrabble et regardé à la télévision LE MASSACRE DE FORT APACHE (Ford)

les livres,

MOYEN ÂGE ET RENAISSANCE, d’Eugenio Garin

Lecture du CAPITAL

J’ai mis mon nez dans LE HASARD ET LA NÉCESSITÉ, de Jacques Monod

Je viens de lire l’extraordinaire roman d’Elia Kazan, L’ARRANGEMENT

Racheté L’HOMME QUI RÉTRÉCIT de Matheson, réédité

Lu un polar compliqué à plaisir et très rigolo, VIVEMENT MES PANTOUFLES (Raoul Withfield)

Je lis une multitude de livres à la fois

que Manchette ingurgite comme il fume ses cigarettes

J’essaie de moins fumer, mais pour aujourd’hui, c’est loupé

et boit sa bière: sans jamais vraiment pouvoir s’arrêter;

Ce que je veux dire, c’est que j’ai cessé de me taper automatiquement 130 cl de bière tous les matins

à côté des articles de journaux collés dans ses cahiers pour documenter l’effondrement d’un monde,

À présent, dans mes extraits de presse, je donne la préférence aux signes de décomposition pratique

à côté des bouts (ou « bribes ») d’autobiographie, des plaintes

J’ai mal aux dents

je suis tenu éveillé par la colique, ce qui est révoltant

des espoirs

Le blé devrait arriver bientôt

longtemps déçus, il y a l’écriture du premier livre – L’Affaire N’Gustro

Je suis finalement très content de ce texte

– et ces scènes de la vie familiale avec Mélissa et Tristan,

désir de nous renfermer et de nous reposer

où Manchette semble étrangement en paix, à la limite de la social-traitrise

Assez conscient que je suis, je crois, de la révolution, et désireux d’elle, je suis écarté, pourtant, de la faire, parce que je bénéficie, extraordinairement, de telle circonstance « remarquablement fortuite » (la présence de Mélissa) qui fait qu’il ne m’est pas impossible d’être heureux.

mais assez près

Images: Jean-Patrick Manchette (auteur inconnu); L’Arrangement, d’Elia Kazan, 1969.

Dimanche d’octobre (vide d’août (2))

7 octobre 2012Patrick Modiano, L’herbe des nuits, p.14

Un dimanche de fin d’après-midi en octobre, mes pas m’avaient donc entraîné dans cette zone que j’aurais évitée un autre jour de la semaine. Non, il ne s’agissait vraiment pas d’un pèlerinage. Mais les dimanches, surtout en fin d’après-midi, et si vous êtes seul, ouvrent une brèche dans le temps. Il suffit de s’y glisser.

(Gallimard, 2012)

W. G. Sebald, Les Émigrants, p.184

Les dimanches, dans l’hôtel abandonné, j’étais en ce qui me concerne envahi d’un tel sentiment de vacuité et d’inutilité que, pour me donner au moins l’illusion d’avoir un but, je me rendais en ville, marchant au hasard parmi les immeubles monumentaux du siècle dernier, complètement noircis par le passage du temps.

(Actes Sud, 1999, traduction Patrick Charbonneau)

Ce n’est pas dans Dimanches d’août, mais aux premières pages de L’herbe des nuits, son dernier roman, que j’ai trouvé chez Modiano l’expression la plus proche du vide créateur dont je parlais il y a quelques semaines à propos des récits de Sebald. Là aussi, comme dans le troisième récit des Émigrants, le vide invite le narrateur à la marche et à l’exploration de zones incertaines – banlieues abandonnées de Manchester chez Sebald, quartier de « l’arrière-Montparnasse »,

le long de terrains vagues, de petits immeubles aux fenêtres murées, de tronçons de rues entre des piles de gravats, comme après un bombardement

chez Modiano – sur le point de disparaître avec les années 60 du siècle dernier.

Là aussi, le déplacement dans l’espace se double de sa réplique temporelle. À partir des promenades inaugurales de ces dimanches « de fin d’après-midi », passé et présent se mêlent dans le récit au point de disparaitre bientôt l’un dans l’autre.

Le temps n’existe absolument pas.

écrit Sebald dans un autre texte (Austerlitz, p.221), et Modiano, dans L’herbe des nuits:

Le temps est aboli.

Et même si, contrairement à Sebald, Modiano procède par petites touches – une rue, une façade, un nom, des notes dans un carnet en cuir noir

L’herbe des nuits, p.12

Dannie, Paul Chastagnier, Aghamouri, Duwelz, Gérard Marciano, « Georges », L’Unic Hôtel, rue du Montparnasse…

– plutôt que par grands aplats érudits ou longues digressions exotiques, c’est par la même embrasure,

W. G Sebald, L’archéologue de la mémoire, p.45

Et c’est ce vide, cette ignorance et le peu de faits dont nous disposons qui ont suffi pour que je m’introduise dans son territoire, que je regarde autour de moi et que, au bout d’un certain temps, je me sente comme chez moi.

(Actes Sud, 2009, traduction Delphine Chartier et Patrick Charbonneau)

en suivant les mêmes traces,

Patrick Modiano, L’herbe des nuits

Vous êtes seul, attentif, comme si vous vouliez capter des signaux de morse que vous lance, de très loin, un correspondant inconnu.

qu’il ouvre la brèche.

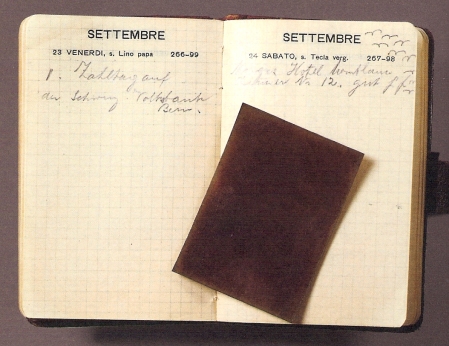

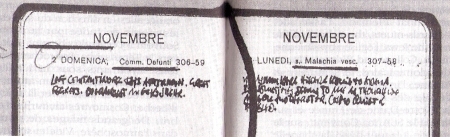

Images: agenda / carnet présenté comme celui d’Ambros Adelwarth dans les Émigrants. Photos tirées du catalogue des archives de Marbach pour la première, des Émigrants pour la seconde.

Paris, le 11 août 1997

29 septembre 2011

Rencontres rêvées (4)

Comme une réponse à ma lecture d’hier je prends connaissance ce soir, à la toute fin de la biographie de Claude Simon, de sa propre bibliothèque idéale. Treize noms (contre quatorze chez Sebald)

Hors concours: Dostoïevski (L’Idiot); Conrad (Le Nègre du Narcisse, Typhon, Au cœur des ténèbres).

Proust (Les Jeunes filles en fleurs, Sodome et Gomorrhe)

Céline

Tchékhov

Balzac (La Muse du département)

Flaubert (Le Voyage en Egypte, Un coeur simple) [permutation possible avec Balzac]

Michelet [permutation possible avec Céline]

Faulkner (avec réserves)

Valéry (Variétés, Poèmes)

Rimbaud (Le Bateau ivre)

Mallarmé (Faune)

Joyce (Ulysse avec réserves)

(cité par Mireille Calle-Gruber dans son Claude Simon, une vie à écrire, Seuil, 2011, p.431.)

notés pour lui-même dans son appartement place Monge, parmi d’autres fragments qui constituèrent finalement le matériau du Tramway, son dernier livre publié en 2001: l’année d’Austerlitz et de la mort de Sebald.

Image: Photos de la place Monge prises par Claude Simon et publiées dans Du, die zeitchrift der kultur, n° 691, janvier 1999, p. 69 (source Fabula).

Les années de formation (2): Paris / Nantes par Olonne

23 juin 2011Jean-Christophe Bailly, Description d’Olonne, p.13 :

Or c’est lorsque l’inconnu prend la forme des retrouvailles, lorsque dans l’étendue s’ouvre la possibilité et la persistance d’un accord, que l’on est le plus véritablement surpris, et c’est ce qui advint.

J’ignore dans quelle mesure le livre de Jean-Christophe Bailly a joué un rôle dans la décision prise l’an dernier de quitter Paris pour revenir habiter dans la ville de mes années de formation.

Le relisant pour y voir plus clair, une semaine avant le grand déménagement, je constate que j’avais noté sur la page de garde

« le 17/04/10, Tschann, Paris »

soit la veille exactement du jour où, tout juste arrivés pour quelques jours à Nantes même, nous

avions évoqué cette idée de départ (ou de retour) de manière plus précise et plus décidée qu’à l’habitude.

Je me souviens qu’à l’époque je ne voyais dans Olonne qu’un brillant reflet de Nantes, identifiable à un certain nombre de traits géographiques : d’abord une situation, imaginaire certes, mais sans nul doute à l’ouest de la France (ce dont témoigne encore ce nom, Olonne, qui a son double réel et vendéen); une « forme » ensuite, la « structure » que prend la ville décrite par Bailly,

déployée en éventail autour du noyau des îles anciennes,

traversée d’est en ouest par la Sauve comme Nantes l’est par la Loire avant que le fleuve ne s’ouvre en estuaire ; et puis surtout la gémellité trouble de certains lieux (mais heureusement pas tous), qui faisait qu’au cours de ma lecture le quai de la Fosse, le Château des Ducs, la Médiathèque, le théâtre Graslin, le cours Cambronne, ou encore celui de l’Erdre (avant qu’il ne soit en partie recouvert par les Cinquante otages), se superposaient tour à tour, avec un léger tremblé, aux endroits décrits par le narrateur.

Les références plus ou moins explicites à Julien Gracq m’avaient par ailleurs conduit

Les références plus ou moins explicites à Julien Gracq m’avaient par ailleurs conduit

à lire la prose de Bailly comme un pastiche de la Forme d’une ville ; à voir par exemple dans ce passage du tout début de Description d’Olonne

Si je ne suis pas revenu à Olonne, c’est parce que je sais que la forme de ma vie y a correspondu à celle de la ville, qu’elles se sont entendues l’une et l’autre, presque jusqu’à la fin, dans une précision d’emboîtage que je ne pourrais pas retrouver.

une image en miroir des dernières lignes du texte que Gracq consacre à la Nantes de son adolescence

Je croissais, et la ville avec moi changeait et se remodelait, creusait ses limites, approfondissait ses perspectives, et sur cette lancée – forme complaisante à toutes les poussées de l’avenir, seule façon qu’elle ait d’être en moi et d’être vraiment elle-même – elle n’en finit pas de changer.

De la même manière, la fameuse citation de Baudelaire,

(la forme d’une ville / Change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel)

sur laquelle Gracq a bâti son titre, sa première et sa dernière phrase, tout son projet en somme, me semblait infuser de nombreuses lignes de Bailly, notamment celles où il annonce avec une étonnante prescience, dès 1992, les grandes transformations qu’a subies la ville récemment. Le court passage qui suit m’était ainsi apparu – m’apparaît encore – comme un des meilleurs résumés des effets provoqués par la réhabilitation des friches industrielles (l’usine LU, les chantiers navals, les hangars du bout de l’ïle de Nantes), en voie d’abandon jusqu’au milieu des années 1990, devenues depuis de hauts-lieux de culture et de loisirs :

C’est seulement au cours des toutes dernières années que des efforts de reconversion et des expériences originales – à nouveau -, en matière d’urbanisme, semblent l’avoir sortie de cet engourdissement où elle était lorsque je l’ai connue.

De manière plus subjective encore, j’imagine que c’est l’histoire de ce bibliothécaire, arrivé de Paris à Olonne par l’effet de quelque « affectation », qui m’avait transporté à Nantes, dans une projection prenant alors le contre-pied de la démarche mémorielle de Bailly, ou du narrateur, quand ce dernier demande

Y aurait-il, par contre, un genre qui serait celui de la promenade rétrospective ?

Un an plus tard, je remarque cependant qu’un retournement s’est produit, presque une inversion, qui accorde davantage ma relecture à l’esprit originel de Description d’Olonne – même si c’est toujours avec un peu d’avance. Au moment de partir, en effet, ce n’est plus tout à fait Nantes, mais un peu plus Paris que je reconnais sur la carte dessinée par Bailly.

L’île de la Chantraie, en particulier,

si j’associe toujours son nom à « Chantenay », m’apparaît de plus en plus sous la forme de l’Ile de la Cité, et de moins en moins comme le double de l’Île de Nantes. En une année et une mutation, c’est comme si la ville quittée, déjà regrettée, avait pris la place de la ville désirée pour « jouer », ou plutôt « rejouer » Olonne dans mon esprit.

Où j’identifie un nouveau « moment de lecture », et trouve, s’il le fallait, confirmation de l’étroite imbrication de la littérature et de la vie, ce qu’auraient mieux éclairé encore de nombreux passages du dernier essai de Marielle Macé

si, avec Description d’Olonne et la Forme d’une ville, il avait été retenu – comme sur l’île déserte – parmi les quelques livres qui échappent encore aux cartons.

Au milieu des notes brouillonnes que j’ai prises sur ce texte dense et malgré tout lumineux, j’ai quand même pu retrouver cette formule

La lecture fait un décor à nos désirs

qui condense idéalement le livre de Gracq, celui de Bailly, mon expérience.

Le mardi 6 mars 1940

1 juin 2010Jean-Paul Sartre, Bouxwiller

Dessin, dans le Petit Parisien d’aujourd’hui. Un mauvais garçon herculéen a empoigné une jeune personne qui se débat énergiquement mais en vain. Aplati contre le mur, terrorisé, un minuscule soldat entre deux âges regarde la scène sans bouger. Et la jeune personne indignée lui crie : « Eh dis donc, permissionnaire, c’était pas la peine de me dire que tu étais un as pour les coups de main. » Ce dessin après mille autres, après la chanson de Chevalier que j’ai commentée dans un de mes carnets, me paraît significatif. C’est la destruction de l’idée militaire. L’idée militaire, née du temps des armées de métier, confère a fortiori au militaire le courage civil. Et, en effet, le soldat, plus ou moins mercenaire, est toujours un peu « tête brûlée », comme les matelots américains rendus célèbres par la série de films qui débuta avec « Une femme dans chaque port ». Mais la « Nation armée » a changé tout cela, du fait que ce n’est plus le costaud du village qui devient soldat mais l’épicier, le boulanger, le secrétaire de mairie, tous ces hommes malingres et pacifiques que les journaux du temps de paix raillaient amicalement de leurs menus défauts : ladrerie, couardise, minutie tatillonne, etc. Restait que le fait d’être la nation armée et de prendre conscience de soi, ça fait deux. Exactement comme ça fait deux d’être classe ouvrière et de prendre conscience de soi comme prolétariat. Il me semble que la première réaction de la nation armée à elle-même fut mythologique. Il y eut en 1914 un livre doré de l’épicier, du boulanger, etc. Les dessins que je me rappelle donnaient le coup de pouce idéalisant. On retrouvait bien ces corps malingres, ces gestes gauches, ces têtes civiles mais par un effet de l’art ces visages maigrelets respiraient une énergie indomptable, ils avaient une maigreur ascétique, la colère sacrée était peinte dans leurs yeux ; et dans leurs gauches attitudes il y avait un dynamisme guerrier. Abel Faivre était spécialiste de cette légende dorée. Ils sont revenus chez eux, ils ont retrouvé leur métier et leurs habitudes, et voici la seconde guerre nationale. Il me semble que cette fois la nation armée a pris conscience d’elle-même. Cette longue attente du début de la guerre lui en a laissé le loisir. Et cette fois on sait que ces soldats qui attendent l’ennemi sur la ligne Maginot, ce sont les mêmes que les petits commerçants radicaux, les petits fonctionnaires du temps de paix. On pense, certes – car on pense toujours bien -, qu’ils seront convenables et même suffisants pour la besogne militaire. Mais il se fait une disjonction nette entre les différentes formes du courage et de l’action. Ce soldat qui tremble devant un caïd, il est un as pour les coups de main. C’est que le coup de main a sa règle du jeu – surprise, encerclement, coups de fusil et non corps à corps. Bien encadré, l’épicier peut réussir dans un coup de main. Mais cela ne le rend pas capable de se battre comme il faut à coups de poing. Il n’est pas devenu sacré, on ne cherche pas à discerner dans ses yeux une lueur indomptable. Et si l’on pense qu’il accomplit là-bas son « métier d’homme », on pense qu’il en puise la force dans une sorte d’humanisme bonhomme ; précisément cet humanisme qui l’aidait à supporter, en courbant la nuque, les coups durs de la paix. C’est ce que j’appelle l’anti-héroïsme. Et une nation armée démocratique qui prend conscience de soi comme telle, je prétends qu’elle est aux antipodes de l’héroïsme. Car l’héroïsme a toujours été et doit être l’affaire de spécialistes. Il doit rester nimbé de mystère et impénétrable. Mais si l’on découvre, comme dit Faulkner, que « chacun peut choir dans l’héroïsme », il n’y a plus de héros.

(…)

Je suis certainement le produit monstrueux du capitalisme, du parlementarisme, de la centralisation et du fonctionnarisme. Ou, si l’on veut, ce sont là les situations premières par delà quoi je me suis projeté. Au capitalisme je dois d’être coupé des classes travailleuses sans accéder par ailleurs aux milieux qui dirigent la politique et l’économie. Au parlementarisme je dois l’idée des libertés civiques, qui est à l’origine de ma passion maniaque pour la liberté. A la centralisation je dois de n’avoir jamais connu les travaux agricoles, de haïr la province, de n’avoir aucune attache régionale, d’être sensible plus qu’aucun autre au mythe de « Paris-grande-ville », comme dit Caillois. Au fonctionnarisme je dois cette incompétence totale en matière d’argent, qui est certainement le dernier avatar de l’ »intégrité » et du « désintéressement » d’une famille de fonctionnaires ; je lui dois aussi l’idée de l’universalité de la Raison, car le fonctionnaire est, en France, la vestale du rationalisme. A toutes ces abstractions prises ensemble je dois d’être un abstrait et un déraciné. J’eusse peut-être été sauvé si la nature m’eût donné de la sensualité, mais je suis froid. Me voilà « en l’air », sans aucune attache, n’ayant connu ni l’union avec la terre par les travaux des champs, ni l’union avec une classe par la solidarité des intérêts, ni l’union avec les corps par le plaisir. La mort de mon père, le remariage de ma mère et mes dissentiments avec mon beau-père m’ont soustrait de très bonne heure à l’influence familiale, l’hostilité de mes camarades rochelais m’a appris à me replier sur moi-même. Mon corps sain, vigoureux, docile et discret ne fait jamais parler de lui, sauf parfois à se révolter bruyamment dans une crise de coliques néphrétiques. Je ne suis solidaire de rien, pas même de moi-même ; je n’ai besoin de personne ni de rien. Tel est le personnage que je me suis fait, au cours de trente-quatre ans de vie. Vraiment ce que les nazis appellent « l’homme abstrait des ploutocraties ». Je n’ai aucune sympathie pour ce personnage et je veux changer. Ce que j’ai compris, c’est que la liberté n’est pas du tout le détachement stoïque des amours et des biens. Elle suppose au contraire un enracinement profond dans le monde, et on est libre par delà cet enracinement, c’est par delà la foule, la nation, la classe, les amis, qu’on est seul. Au lieu que j’affirmais ma solitude contre la foule, la nation etc. Le Castor m’écrit justement que la véritable authenticité ne consiste pas à déborder sa vie de tous côtés ou à prendre du recul pour la juger, ou à se libérer d’elle à chaque instant, mais à y plonger au contraire et à faire corps avec elle. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire, lorsqu’on a trente-quatre ans et qu’on est une plante aérienne. Tout ce que je puis faire c’est, pour l’instant, de critiquer cette liberté en l’air que je me suis patiemment donnée et de maintenir ferme ce principe qu’il faut s’enraciner. Je ne veux pas dire par là qu’il faille tenir à certaines choses, car je tiens de toutes mes forces à bon nombre de choses. Mais j’entends que la personnalité doit avoir un contenu. Il faut être d’argile et je le suis de vent. (…)

Adam Czerniakow, Varsovie

Les SS le matin. demande de prêt sur le fonds d’émigration. J’accorderai un prêt à Halber, mais non un appartement. Mende me dit que la faillite attend la Communauté.

Le matin Rozenthal, Kupczykier et Wolfowicz chez Snopczynski. Il a déclaré que les Juifs n’auront pas de corporations mais des associations de travailleurs. Il a mentionné le ghetto – ce n’est pas pour les ateliers, mais pour la population. Czerniecki, du Département du logement, au sujet de la réquisition des meubles par la ville: il veut que la Communauté la prenne en charge. Quelqu’un est venu de la Sécurité sociale: la Communauté doit payer plus de 200 000 zlotys. Un nouveau coup.

Le jeudi 30 novembre 1939

22 avril 2010Simone de Beauvoir, Paris

Dur réveil – il est 9h. mais j’ai mal dormi, j’ai la gueule de bois, mal partout et la tête comme une forge. Mais je vais quand même au lycée, je veux me réserver de meilleures occasions de manquer. Je bois juste un quart de Vittel, et quand je commence mon cours, je crois que je vais m’évanouir, mais ça se tasse. A midi 1/2 Sorokine; on déjeune à la petite brasserie bleue, puis ensuite et à pied on monte à H. IV – elle m’a donné une petite lettre où elle me demandait mille choses -, je cause de tout avec elle, de sa paresse à travailler, etc. – elle demande tout le temps, mais elle y met de la grâce. Elle m’explique d’une façon charmante pourquoi elle m’estime et tient à moi. Cours sur les math. – achat de livres pour Sartre chez Gibert – en métro à la poste: une lettre de Sartre, deux de Bost , de dimanche et mardi qui me ravissent l’âme; il me dit à propos de Kos. qu’il sent toujours étranger, du moins pas complice devant elle, et ça m’apaise pour longtemps car ce qui me faisait vertigineux c’était l’idée d’une profonde et neuve complicité entre eux. J’écris mes lettres, puis je rentre chez moi pour la couturière; la femme lunaire essaie une robe très belle, mais sa poitrine est un désastre pire que je ne supposais. Je redescends écrire un tas de lettres (Bost, Sartre, Védrine, Poupette) et corrige jusqu’à 9 h. 1/2 des masses de copies. J’ai relu le début du Procès de Kafka ces jours-ci et je commence Fermé la nuit de Paul Morand.

A 9 h. 1/2 Kos. arrive, retour d’Atelier et avec Wanda on va manger un morceau au fond de la « Rotonde ». je suis bien terne, par fatigue noire, et elles me racontent des histoires qui ne m’amusent pas beaucoup. on rentre à 11h. et je lis un peu Morand au lit.

Virginia Woolf, Monk’s house

A ce point harassée, fatiguée, déprimée et contrariée, que je prends la liberté de venir exprimer ici ce que je ressens. R. est un ratage total; et quel mal m’a-t-il donné! Mais laissons cela. Ma tête n’en peut plus et il me faut résister à l’envie de tout déchirer, de tout biffer… et remplir mon esprit d’air, de lumière, de marche, et l’enfouir sous une nappe de brume. Les bottes en caoutchouc me sont d’un grand secours. Je peux aller patauger dans le marais. Et puis, non, je m’en vais écrire un petit mémoire.

Adam Czerniakow, Varsovie

Le matin chez les SS. J’ai 59 ans aujourd’hui. Réunion du Conseil. A l’issue de la réunion on nous a apporté le journal Nowy Kurier Warszawski annonçant les brassards juifs, le marquage des boutiques juives ainsi que l’exécution des 53 du 9 de la rue Nalewki. Le port des brassards est obligatoire à partir de demain. Dans la soirée, convocation des SS pour le 2 décembre 1939 chez Fischer.

Le détail (2): le détail (1)

9 avril 2010Marcel Proust, le Temps retrouvé:

Mais peut-être Albertine avait-elle voulu me dire cela pour avoir l’air plus expérimentée qu’elle n’était et pour m’éblouir à Paris du prestige de sa perversité, comme la première fois à Balbec de celui de sa vertu. Et tout simplement quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient les femmes, pour ne pas avoir l’air de ne pas savoir ce que c’était, comme dans une conversation on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk, encore qu’on ne sache pas ce que c’est.

(p.14, édition Folio)

Guillaume Perrier et Agnieszka Zuk, « Mémoire involontaire et détail mnémotechnique » :

Dans ce contexte, la théorie proustienne de la mémoire et de la lecture apparaît comme un moyen pour Czapski de maintenir vivant le souvenir des camps et des disparus, menacés d’oubli par la grande Histoire. Elle a pu contribuer à ce qu’il développe une contre-histoire ou une micro-histoire, basée sur le détail et la recherche des indices (…)

(Ecrire l’histoire, N°3, printemps 2009)

Cette superbe revue a une diffusion si confidentielle qu’il m’a fallu revenir chez le libraire de mes années de formation pour enfin mettre la main sur le premier des deux volumes consacrés au Détail. Après une réponse circonstanciée à la question qui ouvre le numéro : « Jeanne d’Arc a-t-elle menti ?», à côté d’un article sur le « bouton de culotte » dans la Semaine sainte d’Aragon, juste avant une lecture étonnante d’Allemagne neuf zéro de Godard (« L’histoire (s’) en balance », de Suzanne Liandrat-Guigues), et parmi bien d’autres analyses toujours rigoureuses et originales, il y a cette lumineuse étude intitulée « Mémoire involontaire et détail mnémotechnique. Czapski lecteur de Proust, camp de Griazowietz, URSS, 1941 ».

Elle n’est pas sans rapport avec celle que Catherine Coquio a consacrée à Raul Hilberg et Saul Friedlander dans le second volet paru à l’automne dernier. Guillaume Perrier et Agnieszka Zuk se demandent comment et pourquoi le peintre polonais Joseph Czapski, alors qu’il était prisonnier de l’armée rouge, a pu donner en 1941 une série de conférence sur La Recherche du Temps perdu à ses co-détenus sans le recours du moindre livre.

Le point de départ de l’article est une page des notes retrouvées et publiées par la suite dans son journal Proust contre la déchéance. Moins un texte qu’un tableau.

Juste sous « Du côté de chez Swann », il y a deux mots entre lesquels convergent toutes les lignes.

De l’expression « cloison étanche » semble germer et rayonner l’ensemble de la Recherche remémorée par Czapski. Pourquoi ces mots? On attendait « madeleine », mais la mémoire de Czapski l’a trahie en « brioche ».

Du grand intérêt de l’article : à cette question simple, posée sur le mode de l’énigme, il sera donné une réponse complexe, car s’il est vite relevé que dans la cathédrale proustienne le terme « cloison » appelle souvent des épisodes de mémoire involontaire (en particulier les réminiscences touchant à la mort de la grand-mère), il apparaît que la formule n’avait pas pour Czapski cette unique valeur mnémotechnique.

Les deux auteurs font mieux que se livrer à un décryptage savant et univoque de la « formule » générique d’où sont nées les conférences. Ils parviennent, en dévoilant sa polysémie, à la faire « lever », lui faisant rejouer ce rôle de ferment qu’elle avait eu dans la baraque de Griazowietz.

« Cloison étanche », d’abord celle qui protège l’œuvre de Proust, que sa publication retardée par le conflit a comme « mise sous serre », offrant au projet de nouveaux bourgeonnements et les conditions d’une croissance imprévue.

Je relève un passage à ce sujet dans le Jardin des plantes de Claude Simon, quelques pages avant le récit de son évasion du camp de prisonnier où la débâcle de 1940, sur l’autre front, l’avait lui-même mené.

Le Jardin des plantes:

Au mois d’octobre 1916, Proust écrit à Gaston Gallimard : « Et puisque ce mot de guerre est venu « sous ma plume », je crois (mais d’ailleurs c’est sans intérêt pratique, puisque nous ne le pouvons pas) que j’ai eu tort de vouloir attendre la fin de la guerre pour paraître (…). Mais (mes raisons) maintenant que j’y ai pensé (et encore une fois c’est toujours théorique) sont qu’en ce moment où (pas moi mais presque tout le monde) on s’est habitué à la guerre, on ne lit guère que le communiqué et encore, on aimerait quelque chose d’autre, on pourrait s’intéresser à une longue œuvre. Après la guerre, la Paix, la victoire, seront des choses nouvelles, savoureuses, on y pensera, plutôt qu’à lire. Et alors la guerre elle-même déjà rétrospective, deviendra l’objet d’un intérêt d’imagination qu’elle n’excitait pas comme réalité quotidienne et d’un progrès insensible. »

(p.1000-1001, édition Pléiade)

Et il commente ainsi le choix d’une autre des citations de Proust utilisées dans le Jardin :

De plus encore, il y a parfois des chevauchements, des sortes d’échos. Par exemple, dans le Jardin des plantes, après un compte-rendu militaire des combats sur la frontière belge où sont énumérés le nom des blockhaus (noms de lieux-dits parfois pittoresques), au paragraphe suivant, l’un des personnages de Proust s’exclame : « Comme ces noms sont jolis ! » à propos cette fois de noms de villages normands dont on ne peut s’empêcher de penser que, peut-être, pour les soldats américains ou anglais, en 1944, ils ont aussi été synonymes d’enfers.

(Entrentien paru dans L’Humanité, 13 mars 1998, cité dans une note (p.1510) par Alastair B. Duncan, qui a réalisé l’édition des Œuvres dans la Pléiade)

Cinquante ans après, on repère chez Claude Simon un semblable usage de la Recherche en contrepoint esthétique et mémoriel de la description des souffrances de guerre – contrepoint qui est aussi un des modes privilégiés de la mémoire proustienne – auquel l’écrivain français ajoute une touche de dérision, absente chez le peintre polonais. L’extrait cité dans le Jardin des plantes redouble encore le caractère ironique de ces rapprochements (ce dont Czapski était parfaitement conscient), puisqu’il apparaît que Proust lui-même regrettait amèrement ces retards sans s’apercevoir des prolongements fructueux qu’ils pouvaient provoquer.

Pour le prisonnier la métaphore de la serre était d’autant plus douloureuse qu’il avait vu sauter une à une toutes les parois de protection depuis la double invasion de la Pologne en septembre 1939, et qu’il craignait (à juste titre) pour ses propres œuvres. De ce cocon offert à l’artiste, il n’était plus question pendant le conflit et encore moins après. On ne saurait être plus clair sur la désillusion que l’épreuve à provoquée :

Joseph Czapski, Souvenirs de Starobiesk:

Les cloisons étanches qui protégeaient la croissance de l’œuvre de Proust pendant la dernière guerre ont été rasées.

(Editions Noir sur Blanc, cité par Guiillaume Perrier et Agnieska Zuk)

D’ailleurs Czapski inverse le sens même de sa formule : la cloison isole et protège, mais elle rappelle en même temps au peintre la claustration forcée de Proust, écho de son propre enfermement. A la douleur de la maladie répond celle de la privation de liberté, et la chambre confinée et surchauffée de l’écrivain, qui fut son tombeau, devient l’image renversée des baraquements glacés du camp, d’où on ne sort que par miracle.

Les auteurs de l’article repèrent enfin un troisième usage, mémoriel, des mots de Proust, qui permettent à Czapski de rattacher l’œuvre remémorée au contexte de sa remémoration, faisant ainsi naitre, comme par anticipation, une sorte de « mémoire au carré ». En l’occurrence « cloison étanche » rappelle non seulement le contenu de la Recherche mais aussi dans quel endroit et à quel moment il s’est souvenu de la Recherche. Lecture sans livre qui, comme dans la théorie proustienne, permet de garder sensible le lieu même de la lecture, que ce dernier soit le salon confortable de l’enfance, un jardin ombragé, ou un camp de prisonniers.

Guillaume Perrier et Agnieszka Zuk n’y font pas allusion, mais on sait par ailleurs que beaucoup d’autres écrivains ont fait l’expérience de la dimension salvatrice (mais toujours ambiguë) d’une mémoire de la littérature. Dans bien des écrits publiés ensuite par les rescapés, cette mémoire est devenue une ressource poétique nourrissant tout ou partie de l’œuvre. Je pense à Primo Levi « lecteur » de Dante à Auschwitz, Jorge Semprun de Goethe, Heine ou Valéry au camp de Buchenwald, Evguenia Gunizburg et Pouchkine, Chalamov et Dante, encore, à Magadan.

Se souvenir d’un mot, d’un vers, des traits saillants d’une pensée, c’est sortir un moment du camp et se rappeler contre toute évidence l’existence et l’expérience du « beau » et du « bien », même si c’est pour mettre à bonne distance la « culture » ; c’est en même temps y revenir en utilisant l’œuvre comme métaphore et ressource d’intelligibilité au milieu de ce qui n’a pas de sens et ainsi « baliser l’espace », comme le dit Luba Jurgenson (1); c’est enfin témoigner « d’ores et déjà » (Jurgenson), et garder l’espoir que rien ne sera oublié après et que ce qui peut passer pour un détail ou une occupation bien inutile deviendra la pierre de touche du témoignage, contre toutes les tentatives ou les tentations de l’oubli.

A cette aune le choix de l’expression matricielle apparaît d’autant moins hasardeux, comme le souligne l’article, que l’une des deux occurrences de l’expression dans la Recherche (celle que j’ai reprise en exergue) est associée de près à Tobolsk, le lieu où furent retenus prisonnier puis exécutés le tsar et sa famille, et que la « cloison étanche » sert à séparer dans l’esprit du narrateur, ceux qui « en sont » des autres, Albertine de ses amies homosexuelles.

Une « cloison étanche » sépare ceux qui veulent savoir de ceux qui ignorent.

Les dernières lignes de l’article rappellent qu’à l’aide de cette infime formule, et avant de mener lui-même l’enquête, Czapski combattait le silence et le mensonge enveloppant l’exécution par le NKVD de plus de vingt mille prisonniers polonais dans la forêt de Katyn et sur d’autres sites aux confins de l’Ukraine et de la Russie, entre avril et mai 1940. Déplacé de camp en camp de plus en plus à l’est, il échappa au massacre sans jamais vraiment comprendre pourquoi.

Note:

(1) Luba Jurgenson, L’expérience concentrationnaire est-elle indicible?, Editions du Rocher. En particulier la partie 2 du chapitre 3, intitulée, d’après Primo Levi, « Le chant d’Ulysse ».

Notes sur les images, dans l’ordre d’apparition:

Couverture du numéro 3 de la revue Ecrire l’histoire, l’illustration est d’Henri Cueco, d’après l’Ex-voto de Philippe de Champaigne, 1995-1996

Détails d’une double page reproduite dans l’article cité, elle même reprise du Journal de Czapski publié par les éditions Noir sur Blanc.

La photographie de la serre du jardin des plantes de Paris est de Danielle Grekoff, on peut la retrouver sur son site, à côté d’autres beaux clichés.

Philippe de Champaigne, Ex-voto, 1662, Musée du Louvre

Photographie des Romanov en captivité à Tobolsk (source inconnue)

Détail de la carte fournie par les auteurs de l’article cité.

Dernière chose: Les deux numéros annuels de la revue paraissent au printemps puis à l’automne, aux éditions Gaussen. Les prochains, dont le premier devrait paraitre sous peu, auront pour objet « la morale ».

Le mardi 19 septembre 1939

23 mars 2010Thomas Mann, New York

Six jours particuliers, longs, difficiles à vivre dans la foule de gens qu’il y avait à bord du Washington, par un temps calme et très beau vers la fin du voyage. La pire et la plus dure journée, sombre, lourde, obscure et humide, a été celle où l’intervention russe en Pologne s’est manifestée et où a circulé le bruit, il est vrai corrigé, de la déclaration de guerre de la Russie à l’Angleterre et à la France. Beaucoup souffert, mais maintenu grâce à de bons repas et à un sommeil soutenu par les médicaments mon flegme et ma confiance en mon propre destin – tout en voyant de plus en plus clairement le caractère imprévisible à long terme et par son contenu du processus engagé, dont je ne peux pas être sûr de vivre la fin. (…) Retour à la maison – ou une sorte de retour. L’Amérique est mon foyer à cause du destin et de la nécessité peut-être pour le reste de ma vie; l’opinion que la «guerre» durera 10 ans est fréquemment exprimée.

Klaus Mann, Los Angeles

Chaleur monstrueuse – le record californien depuis 20 ans – ; il est presque impossible de faire quelque chose de sensé.

Erika + les parents sont arrivés à New York à bord du «Washington». Hier, j’ai eu Erika au téléphone. – BIEN.

J’ai un peu travaillé, mais enfin, j’ai fait quelque chose. Critique de A Child of our Time d’Horwath, pour la New Republic (écrit en anglais). – Esquisse du film The United States of Europe – que je tiens plus ou moins pour très prometteur. (C’est aussi l’avis de Bruno et Liesl que j’ai entretenus du projet.)

… Par dessus – à côté – et en dépit de tout: insécurité et danger de la situation politique. L’intervention de la Russie en Pologne a des conséquences encore incertaines, mais angoissantes.

Ce matin, le discours d’Hitler à Dantzig était un «chantage à la paix». L’Angleterre, désormais menacée de tant de côtés, pourra-t-elle rester ferme? (elle paie effroyablement cher toutes les erreurs de la politique de Chamberlain…) – Cela donne lieu à de grands soucis, mais PAS au désespoir.

… Je suis allé nager chez cette old Massary avec Bruno et Liesl. Ensuite nous avons écouté la radio chez eux – J’ai écrit une longue lettre à Golo. – Soirée chez les Franck avec le couple Kaper (musiciens juifs russo-polonais qui médisent sur l’Angleterre parce que la Pologne ne recevrait pas assez d’aide; c’est compréhensible… : mais pas très agréable à entendre…).

Plus tard, je suis passé chez le gentil John Huston – qui garde le lit suite à une petite opération des oreilles. Je parle avec lui de mon idée de film «paneuropéen». Il a l’air intéressé…

André Gide, Paris

Je doute si je me suis jamais trouvé dans des conditions plus propices. Mais mon esprit ne se laisse habiter que par l’angoisse. Même je ne cherche point d’échapper aux préoccupations qui nous assaillent. Dans cette atroce partie qui s’engage, tout ce pour quoi nous vivons est mis en jeu, et le sacrifice de ceux qui sont les plus chers risque de ne pouvoir sauver ces valeurs. on voudrait les mettre à l’abri comme les vitraux des églises; mais ces précautions mêmes les isolent et les détachent de la vie; les voici devenir semblables aux objets des musées qui survivront peut-être au naufrage et qu’on retrouvera plus tard avec étonnement.

J’ai quitté, ces jours derniers, Racine pour La Fontaine et rappris une dizaine de fables par coeur. La perfection de La Fontaine est plus subtile mais non moins exigeante que celle de Racine; elle étend sur moins d’espace une apparence plus négligée; mais il n’est que d’y prêter une attention suffisante: la touche est si discrète qu’elle pourrait passer inaperçue. (…)

Jean-Paul Sartre, Marmoutier (Bas-Rhin)

L’impression de guerre fantôme chez les autres. Le sergent-chef, rêveur: « C’est un état de guerre bizarre. » Il réfléchit un moment: « C’est une guerre politique. »

Il y a des gens qui se sont trouvés trop jeunes pour une guerre et trop vieux pour une autre (1870-1914); moi j’ai été trop jeune pour une après-guerre et je crains fort d’être trop vieux pour l’autre. En lisant les pages du journal de Gide sur Montherlant ou Drieu, je regrette bien fort de n’avoir pas eu leur âge en 22. Et aussitôt le souvenir me revient du petit bar de l’Escadrille qui résume pour moi toute cette période que je n’ai connue que par ouï-dire et qui est demeurée pour moi l’âge d’or. En 194., je serai trop vieux pour connaître l’ivresse du changement, si quelque chose change; ce n’est pas que j’aie tant d’années derrière moi mais j’ai une vie, je suis fait. Les renonciations du moment présent et toutes ces transformations que j’observe en moi sont à l’intérieur de cette vie. Castor, Wanda, Bianca, mon roman sont mes points cardinaux. Et si même j’essaie de me préparer à la mort, c’est toujours au sein de cette vie que je m’y prépare. Une après-guerre, ce ne serait pas mourir, c’est-à-dire me dissiper comme une fumée au milieu de ma vie, laisser cette vie entièrement vidée de moi. Ce serait le contraire: je continuerais à vivre et ma vie s’effacerait tout autour de moi. On accepte, quand on a mon âge, plus facilement sa propre mort que l’anéantissement de sa vie. (…)

Adam Czerniakow, Varsovie

Inspection du bureau de la rue Sienkiewicz, où est tombé le 18 un shrapnel: il n’a pas éclaté et reste sur le sol séparé de sa fusée. Le matin, réunion du Comité civil. Comme à l’ordinaire, chasse aux provisions.

Hédi Kaddour: Paris-Londres par Gosford Park

28 janvier 2010Hédi Kaddour aime le cinéma. A un moment, à peu près au milieu de son roman Savoir-vivre, il y a un gros morceau de Gosford Park.

« Et ça repleut, mais la pluie ne suffit pas à vous faire renoncer au paysage, et il faut parfois s’arrêter malgré la pluie, parce que her ladyship a toqué à la vitre de séparation, on se retourne, elle ne veut pas crier, elle montre simplement sa bouteille thermos, ça veut dire que comme d’habitude elle n’arrive pas à l’ouvrir, elle roule en voiture avec chauffeur et femme de chambre et elle est encore plus maladroite que le dernier des clochards alcooliques, le chauffeur s’arrête sur le bas-côté, on descend, on fait le tour de la voiture, on ouvre la porte, on ouvre la bouteille thermos, il pleut à verse, ça fait longtemps que votre manteau est transpercé, vous servez le thé dans un capuchon de la thermos, vous attendez que la maîtresse ait fini, elle fait la grimace, c’est sa façon de vous remercier, vous reprenez le gobelet, vous égoutter, vous le revissez, vous rangez le thermos, vous remontez dans la voiture, on repart, la seule chose à quoi se raccrocher c’est que le chauffeur vous a fait un sourire amical, vous n’êtes pas seule. » (Savoir-vivre (S-v), p.133)

C’est au début des années 1930. Le film de Robert Altman pratique une sorte de coupe dans un château de l’aristocratie anglaise déclinante, pour en faire apparaître, des cuisines aux chambres, des coulisses à la scène, les hauts, les bas, les milieux, les recoins obscurs, mais aussi les circulations subtiles qui rendent possible l’existence de ce monde perdu, tout en ruinant ses assises.

La domestique qui guide le regard est une jeune première, bonne et innocente, mais perspicace.  La vérité viendra du sous-sol : bien mieux (bien plus vite) que le policier débonnaire, elle résout le mystère et découvre l’auteur du crime. Non, l’inspecteur ne réunira pas les invités dans la grande salle pour leur annoncer qui, où, comment…

La vérité viendra du sous-sol : bien mieux (bien plus vite) que le policier débonnaire, elle résout le mystère et découvre l’auteur du crime. Non, l’inspecteur ne réunira pas les invités dans la grande salle pour leur annoncer qui, où, comment…

Empruntant l’héroïne comme un hommage au film, Hédi Kaddour la fait d’abord un peu errer à travers l’île de Grande-Bretagne, avant de l’amener à Londres. Il la transforme, lui offre un passé et un avenir, organise une rencontre avec Max et Lena, deux échappés de Waltenberg. Elle prend une épaisseur troublante.

Il lui réserve son coup de théâtre.

Grâce aux Pierres qui montent, son journal paru le même jour que le roman, on devine où et quand l’idée lui est venue. Nous sommes à Paris, pas loin de la Place d’Italie.

3 janvier:

« Minuit passé. Quelques scènes de Gosford Park (Altman) en DVD. L’arrivée des invités au château. Les femmes de chambre vont mettre les bijoux au coffre-fort. Un des valets du château, allure insolente, enregistre et range les boîtes dans le coffre ouvert, grand comme une armoire. A un moment il est seul, il se tourne, lance la main dans la partie invisible du coffre. Un truand? Il en sort une cigarette allumée, tire une bouffée, remet la cigarette en place. Altman et l’art de suspendre le spectateur, de lui dégourdir l’attention. » (Les Pierres qui montent (PQM), p.16)

Des motifs passent d’un texte à l’autre: portes, escaliers, couloirs mènent de la cuisine du journal au salon du roman. Et inversement. Toutes les pièces, tous les chemins communiquent et convergent en un lieu commun: la bibliothèque (le lieu du crime chez Altman). La prose d’Henry James, celle de Virginia Woolf, de Colette, objets (entre cent) de profondes analyses du journal, irriguent aussi le roman, mais de manière plus discrète. Que les écrits autobiographiques éclairent la genèse de la fiction, la chose n’est pas nouvelle en littérature. C’est la simultanéité de leur publication qui attire ici l’attention. Il y a plus qu’une coïncidence: un projet. L’auteur dit avoir longtemps souhaité faire paraître les deux en un seul volume qui aurait proposé Savoir-vivre comme un feuilleton au cœur des Pierres qui montent. L’ordre imposé des jours aurait été contaminé par l’ordonnancement artiste : une reprise en main de l’agenda, une manière de contrer l’objection faite au journal (« simple livre des jours » (PQM,p.133), « lâcheté de l’écrivain » (Drieu), (PQM, p.205)), celle de déléguer au temps le travail de composition. L’éditeur (Jean-Marie Laclavetine, chez Gallimard) l’en a finalement dissuadé.

Je m’amuse à refaire le parcours de l’un à l’autre. Un fil au hasard:

Ces portraits, ces reflets:

« l’une des deux femmes de chambre avait un air autoritaire, c’était la plus grande, et l’autre avait ce qu’il fallait bien appeler une tête d’empotée, tirée à quatre épingles et empotée, comme terrorisée par sa voisine, et la grande n’était rien d’autre qu’un sinistre garde-chiourme, la tête de quelqu’un pour qui c’est bien fait d’en être arrivé là, en col de dentelle, et ça se passait dans un miroir, la grande femme de chambre c’était elle. A ce moment-là elle n’avait pas supporté ce qu’elle était en train de devenir. » (S-V, p.136)

« Cheveux trop longs, barbe incertaine, œil fatigué, chemise froissée, pantalon à deux balles, chaussures de sport blanc sale, téléphone à l’oreille: moi, dans la vitrine. » (PQM, 31 août, p.251)

Des images en écho et, plus encore, un même souci, une hantise: l’écriture juste. Savoir-vivre peut en effet se lire comme une mise en pratique et une mise en scène des préceptes développés dans les Pierres qui montent. La preuve aussi que le moment « langue littéraire », récemment identifié par l’équipe de Julien Piat et Gilles Philippe, n’est pas mort avec le vingtième siècle.

Dans les deux livres, au centre des préoccupations: le mot, le rythme, les images. La phrase littéraire doit se distinguer de celle de la langue ordinaire. L’attention se porte en particulier sur sa « droite », c’est-à-dire sur sa fin, qu’on la gonfle ou qu’on l’achève d’une coda bien sentie. Elle doit surprendre, être originale, faire entendre cette « langue étrangère » qui est l’idiome de la grande, la seule littérature. Corriger un mouvement ternaire s’il est attendu (et ajouter ou retrancher un dernier terme), sabrer dans les cohortes d’adjectifs, éviter les « peut-être » et les « semblerait que », assumer, frapper. Bannir les images « prémâchées ».

Pour décrire le petit milieu des fascistes anglais ne pas dire « panier de crabes » mais « bol d’araignées » (p.82). (Inconvénient: lisant la seconde expression, je pense beaucoup aux efforts pour éviter la première.)

Pour décrire le petit milieu des fascistes anglais ne pas dire « panier de crabes » mais « bol d’araignées » (p.82). (Inconvénient: lisant la seconde expression, je pense beaucoup aux efforts pour éviter la première.)

Plus explicites et pédagogiques, les atermoiements du journaliste. Ou comment peindre une mort crue, étrangement sensuelle, et faire des touches et retouches le moteur même du récit:

« … en se relisant, Max voudra corriger, comme par une griffe, c’est de la graisse grammaticale, il faut enlever comme, mettre un dos déchiqueté par une griffe monstrueuse, ou alors description sèche: giclées de sang, vertèbres à nu, chairs dissection à ciel ouvert, ça tremble, déflagrations de plus en plus denses, et

il aura envie de remplacer déchiqueté par dénudé, qui est moins fort, mais justement, déchiqueté, ça prévient trop, ça parle déjà de la griffe. » (S-v, p.51)

La grande obsession des adverbes: partout il faut les débusquer et les chasser de la phrase.

Même la police s’y laisse prendre:

Le commissaire du roman:

« Elle doit être désemparée, il faut la rassurer rapidement, lui dire que si les choses se passent convenablement, il n’y aura vraisemblablement pas de prison. Vous voyez où j’en suis, Max, je parle avec des adverbes, je n’aime pas ça, en plus vos adverbes français sont plutôt longs. » (S-v, p.172)

Ce n’est pas la première incartade des forces de l’ordre. Le 30 mai dans le journal:

« Kiel. Festival du roman. Une pancarte au bord de la plage. Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, l’Etat a besoin d’adverbes: « Es ist polizeitlich verboten » » Note de bas de page: « c’est « policièrement » interdit… » (PQM, p.164)

Dire…, ne pas dire…, pas étonnant que Peter Handke (les Carnets du Rocher par exemple: « un livre rétif ») apparaisse souvent dans les Notes et croquis. Ou Jules Renard, à la recherche de la « sécheresse idéale ». Il y a là un « puritanisme littéraire » sans aucun doute, qui peut même devenir, à force de recettes et d’interdits, un académisme paradoxal.

Il faut savoir se détendre un peu, Hédi Kaddour en a conscience. Il sait, lisant Stendhal, qu’un peu de « plâtre » est parfois nécessaire pour enrober le « marbre », et que le meilleur lecteur se fatigue de trop de perfection. A propos de l’ascèse de Jules Renard il note justement:

« Il en mesure le danger: « mon style m’étrangle » (12 janvier 1898) » (PQM, p.133)

Il lui arrive donc de donner un tour savoureux et burlesque à la leçon, en convoquant au besoin des autorités insoupçonnées:

« Expression toutes faites, phrases qu’on devine avant d’être arrivé au bout: l’impression d’écœurement, de prémâché que ça provoque au bout de quelques pages de Christine Angot ou de Max Gallo. Cela fait penser à Starsky et Hutch, une conversation en cours d’enquête, quand ils se restaurent à la va-vite dans un milk-bar. Hutch après deux ou trois bouchées:

« Starsky!

Oui Hutch?

Starsky, ce gâteau a déjà été mangé! » » (PQM, p.217)

Assez drôle aussi (mais est-ce volontaire?), cette citation du grand reporter Ryszard Kapuscinski, que Kaddour destine à ses élèves de l’atelier journalisme:

« Tous mes efforts visent à dire le maximum de choses dans une quantité minimale de mots et d’images, l’expulsion de tous les adjectifs. J’aime le trait clair, droit, parcimonieux. » (PQM, p.98)

En deux phrases, l’art d’énoncer une règle et de la renier trois fois.

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier