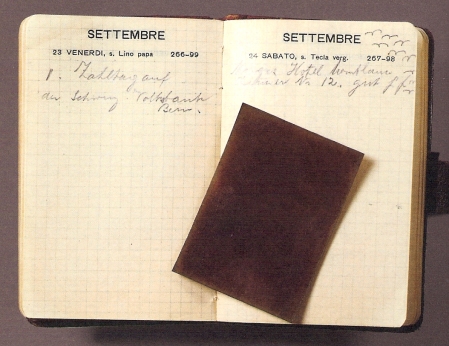

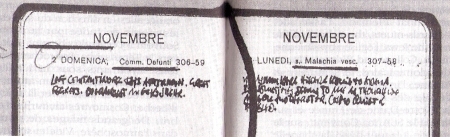

Les Emigrants, p.139-140

« Impossible également de pénétrer dans le Grand Hôtel des Roches Noires, monstrueux palais de briques où, au tournant du siècle, multimillionnaires américains, grands aristocrates anglais, empereurs français de la Bourse et gros industriels allemands avaient l’insigne honneur d’échanger des civilités. Les Roches Noires ont cessé toute activité, autant que j’aie pu le savoir, aux alentours des années cinquante et soixante, et ont été transformées en appartements dont, à vrai dire, seuls ceux qui donnaient sur la mer sont partis sans trop de difficultés. Aujourd’hui, ce qui a été autrefois l’hôtel le plus luxueux de la côte normande n’est rien qu’une monumentale monstruosité déjà à moitié enfouie dans le sable. La plupart des appartements sont depuis longtemps désertés et leurs propriétaires ne sont plus de ce monde. Seules quelques vieilles dames indestructibles reviennent été après été hanter la gigantesque bâtisse. » (traduction Patrick Charbonneau, édition Babel)

L’hôtel des Roches Noires est bien entouré dans cette partie des Emigrants consacrée au grand-oncle Ambros Adelwarth, valet du richissime Cosmo Solomon, sur lequel il veille « comme sur un enfant endormi » (p.109). Suivant les pérégrinations de ces deux déracinés qui n’ont que des hôtels pour chez-eux, le lecteur parcourt dans les quelques dizaines de pages du récit bon nombre des plus grand palaces du 20ème siècle débutant.

L’Europe d’abord: le Normandy, tout proche (p.141), visité par le narrateur en ce même mois de septembre 1991, avec ses hordes de touristes japonais; le Grand Hôtel Eden de Montreux (p.93) (on pense à Nabokov, même si ce dernier a vécu au Montreux-Palace). Les casinos français sont fréquentés avec assiduité : la salle Schmidt de Monte Carlo (p.108) le casino de Deauville (p.110). Le Savoy Hotel de Londres (p.94), apparait comme un choix codé de la part de Sebald car c’est celui-là même par la fenêtre duquel Monet, sur les traces de Turner (évoqué dans Austerlitz, p.133), s’imprégnait des vues de l’alignement des ponts de Londres. C’est aussi celui dont le nom a peut-être inspiré Joseph Roth, puisque ce dernier en a fait le titre d’un de ses récits, situé en revanche aux confins de l’Europe orientale et de la Russie.

Cosmo dépense aussi sans compter dans les hôtels de luxe américains du début du siècle: le Breakers et le Poinciana de Palm Beach, l’American Adelphi de Saratoga Springs (p.108).

L’Orient est leur dernière destination de voyageurs, dans un itinéraire de Venise à Jérusalem: les salles de jeu égyptiennes (p.114) étaient déjà connues: le casino d’Heliopolis et le San Stefano de Ramleh. Le grand voyage les mène au Pera Palas de Constantinople (p.153), puis au Franks Hotel de Jaffa (p.161) et enfin à l’hôtel Kaminitz, dans la Jaffa Road de Jérusalem (p.162), dont la vue donne sur l’ancienne Porte des Juifs.

Le Banff Spring Hotel (Canada, p.116) où Cosmo vient soigner sa neurasthénie, est de loin le plus imposant, qui rappelle l’étrange bâtisse du Shining de Kubrik. C’est la dernière étape avant que le jeune milliardaire ne soit transporté à Ithaca et ne sombre « définitivement ».

C’est pourtant à un tout autre hôtel qu’on songe en regardant la photographie des Roches Noires. A Sheveningen, où le narrateur des Anneaux de Saturne se rend (p.106), le Kurhaus semble en effet s’enfoncer lui aussi dans le sable en emportant avec lui ces années de « belle-époque » tout à la fois aristocratiques et bourgeoises, dissolues (c’est leur « côté Cosmo ») et rigides (leur « côté Ambros ») qui fascinent tant Sebald.

Si les Roches Noires émergent de manière si particulière parmi de si prestigieux voisins, c’est d’abord que l’hôtel n’en est plus un, et que, comme l’ensemble de la station de Deauville-Trouville dans le récit, il semble abandonné. C’est aussi parce qu’un rêve le fait revivre, qui peuple à nouveau les couloirs et les salles de réception d’invités hauts en couleur, redonnant à toute la ville son activité des beaux jours. Le narrateur revit ainsi le formidable été de l’année 1913 au cours duquel Cosmo et Ambros vivent leurs plus belles heures, faisant « sauter » le tout nouveau casino (p.111), insouciants comme toute l’Europe des dangers qui guettent le monde dit civilisé. A l’instar de beaucoup d’autres bâtiments sebaldiens, l’hôtel des Roches Noires a donc un caractère double, prosaïque et onirique, utopique et annonciateur de catastrophe.

Les Emigrants, p.144

« Arrivé à Deauville, je prenais un cabriolet pour gagner l’hôtel des Roches Noires. Dans les rues régnait une animation débordante. Véhicules et attelages de toutes sortes automobiles, voitures à bras, bicyclettes, coursiers, livreurs, flâneurs s’entrecroisaient, apparemment désorientés, dans le plus grand désordre. On eût dit que le pandémonium était lâché sur terre. L’hôtel affichait désespérément complet. »

L’hôtel est un lieu à part, un « sanatorium des malade du temps » comme chez Mann, Buzatti, Gracq et Kobo Abé (1). C’est un espace clos sur lui-même, où rayonnent pourtant les derniers feux d’un cosmopolitisme européen au caractère ambigu. Il n’est protégé qu’en apparence du passage du temps et des catastrophes. A ceci près que Sebald est loin, comme ses illustres prédécesseurs, de hisser ses bâtiments et ses personnages « sur l’Aventin » (le mot est d’Eric Faye) pour leur donner une vision surplombante sur l’époque. Il leur aménage plutôt des paquebots à la coque percée, en plein naufrage, qui seront bientôt engloutis par les sables. Des accents nostalgiques et accusateurs (qu’on entend aussi chez Musil et chez Roth à propos de l’empire austro-hongrois (2)) évoquent la déliquescence de cette élite sans frontière d’avant 1914 qui n’a pas su, bien au contraire, empêcher par la suite les malheurs du temps.

La position d’observateur amusé et fasciné n’est pas non plus sans rappeler celle d’un autre narrateur, celui des Jeunes filles en fleurs qui scrute le ballet des pensionnaire du Grand Hôtel de Balbec, même si c’est avant, dans Jean Santeuil que Proust donne à son héros et à sa mère la chambre 110 des Roches Noires (3).

La photographie que Sebald utilise, peut-être réalisée, comme le veut la narration, au cours des jours qui suivent la fin du festival du film américain, a manifestement été prise à marée basse, renforçant l’impression de cathédrale dans le désert destinée à s’enfoncer inexorablement dans l’oubli.

A l’autre extrémité de l’été, cette année, la plage était plus fréquentée et la mer haute m’a rendu de tels effets impossibles. Qu’on se rassure, le « monstrueux palais de briques » est encore là. Fragile et presque discret, il suit tranquillement la douce pente du déclassement.

Notes:

(1) Eric Faye, Le sanatorium des malades du temps, José Corti, 1996

(2) Sur les liens entre Joseph Roth et Sebald on pourra lire l’article paru dans le numéro spécial de la revue Recherches germaniques consacré à Sebald en 2005 (Hors série N°2). Il s’intitule « W.G. Sebald lecteur de Joseph Roth » et a été rédigé par Stéphane Pesnel.

(3) J’ai déjà évoqué cet article de Richard Bales, « L’édifice immense du souvenir », paru dans ce même numéro. Bales note que les demeures proustiennes et sebaldiennes sont censées représenter la stabilité. On voit qu’ici si l’hôtel peut être comparé à une maison, il offre un refuge très temporaire.

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier