Sebald, Les Emigrants, p.154-155

Personne, écrit-il, ne saurait imaginer cette ville. Tant de bâtiments, tant de verts différents. Les cimes des pins haut dans le ciel. Acacias, chênes-lièges, sycomores, eucalyptus, genévriers, lauriers, véritables paradis arborés, pentes ombragées, bosquets où bruissent les ruisseaux et les fontaines. Chaque promenade réserve des surprises, des frayeurs même. Les perspectives changent, comme d’une scène à l’autre dans un spectacle. Une rue bordée de bâtisses aux allures de palais se termine sur un ravin. Tu visites un théâtre et, franchie une porte de vestibule, tu te retrouves dans un petit bois ; une autre fois, tu t’engages dans une ruelle sombre de plus en plus étroite, tu fais un dernier pas désespéré et passé le coin, tu domines brusquement, comme du haut d’une chaire, un panorama des plus étendus. Tu escalades à n’en plus finir une colline dénudée et débouches dans l’ombre d’une vallée, tu passes sous un portail de maison et te retrouves dans la rue, tu te laisses dériver quelque peu dans un bazar et soudain te voilà entouré de pierres tombales. Car comme la mort elle-même, les cimetières de Constantinople sont au milieu de la vie. Pour chaque disparu, dit-on, on plante un cyprès. Dans leurs ramures épaisses nichent les tourterelles turques. Quand vient la nuit, leurs roucoulements plaintifs cessent et elles partagent la tranquillité des morts.

(Babel, traduction de Patrick Charbonneau)

Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, p.257

Comme on ne marche guère qu’en babouches, qu’on n’entend pont de bruit de carrosses et de charrettes, qu’il n’y a point de cloches, ni presque point de métiers à marteau, le silence est continuel. Vous voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans être aperçue, et qui a toujours l’air de se dérober aux regards du maître. Vous arrivez sans cesse d’un bazar à un cimetière, comme si les Turcs n’étaient là que pour acheter, vendre et mourir. Les cimetières sans murs, et placés au milieu des rues, sont des bois magnifiques de cyprès : les colombes font leur nid dans ces cyprès et partagent la paix des morts. On découvre çà et là quelques monuments antiques qui n’ont de rapport, ni avec les hommes modernes, ni avec les monuments nouveaux dont ils sont environnés : on dirait qu’ils ont été transportés dans cette ville orientale par l’effet d’un talisman. Aucun signe de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux : ce qu’on voit n’est pas un peuple, mais un troupeau qu’un imam conduit et qu’un janissaire égorge.

Sebald, dans un entretien donné au Guardian, le 22 septembre 2001:

My ideal station is possibly a hotel de Switzerland

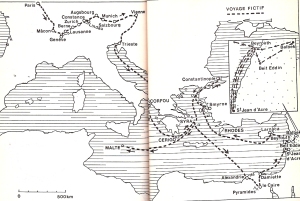

A la recherche du Jardin d’Eden et du bonheur d’être ici, sur la route de Jérusalem, le pèlerinage aurait pu s’arrêter là. Par les ruelles labyrinthiques de Galata (la rive nord), c’est le vert paradis que découvrent Ambros et Cosmo. Le centre de gravité en serait sans doute la petite maison du quartier d’Eyüp que les deux voyageurs, après avoir débarqué au Pera Palas, habitent un moment, car les modestes édifices, on l’a déjà vu, se rapprochent au plus près de ce que pourrait être la demeure idéale sur terre, un paradis en soi.

Et qu’est-ce que le paradis selon Sebald, si ce n’est le lieux où l’au-delà (Pera) rejoint l’ici-bas ? Le carrefour bien connu de l’Orient et de l’Occident est aussi celui où se touchent les deux mondes. Ici les vivants n’ont pas oublié les morts. « Les cimetières de Constantinople sont au milieu de la vie ». Image inversée de l’enfer moderne :

Campo Santo, p.39

La place que l’on assigne aux morts est de plus en plus réduite et souvent, à peine quelques années ont-elles passée, elle est résiliée. Où sont alors entreposés les restes mortels, comment sont-ils évacués ? leur masse grossit, bien sûr, même dans nos contrées. Mais comme elle doit être énorme, à plus forte raison dans les villes qui tendent irrésistiblement vers les trente millions d’habitants ! Où les mettre, les morts de Buenos Aires et de Sao Paulo, de Mexico City, de Lagos et du Caire, de Tokyo, de Shanghai et de Bombay ? la fraicheur du tombeau pour une minorité, sans doute. Et qui se souviendra d’eux, d’ailleurs est-ce qu’on s’en souvient ? Le souvenir, la conservation et la sauvegarde, écrivait Pierre Bertaux il y a déjà trente ans, à propos de la mutation de l’humanité, n’étaient indispensables qu’à une époque où la densité des habitations était faible, rares les objets fabriqués par nous, et où l’espace était abondant.

En refoulant les tombes hors des villes l’homme occidental se condamne à ne jamais faire son deuil, à répéter le traumatisme de la séparation sans en connaître réellement la cause. Les motifs littéraires s’appuient ici sur les sciences humaines : la psychanalyse, sans doute, l’histoire sûrement : c’est la grande thèse de Philippe Ariès selon laquelle le processus de civilisation n’a eu de cesse de repousser les morts hors de la vue des vivants, la même que formulait le germaniste Pierre Bertaux, convoqué au pied des tombes de Piana.

A la veille de la Grande Guerre, quand Ambros et Cosmo découvrent les nécropoles incrustées dans la ville, elles sont en fait déjà condamnées.

Le Grand Champ des Morts, la plus vaste d’entre elles, était situé à l’emplacement de l’actuelle place Taksim. Il fut, entre le seizième et le dix-neuvième siècle, le plus grand cimetière du monde, où se côtoyaient les tombes musulmanes, arméniennes, catholiques, protestantes (il y eut même un carré suisse). Il servit un temps de modèle en Occident mais ne survécut pas à la modernisation, l’assainissement, l’européanisation de la ville, processus qui débuta au milieu du dix-neuvième siècle et connut son apogée en 1930, quand Constantinople fut rebaptisée Istanbul sur décision d’Atatürk, sept ans après avoir perdu son rang de capitale au profit d’Ankara.

En attendant, c’est l’automne 1913, et le visiteur peut encore s’émerveiller. Les quelques semaines passées à Constantinople sont, nous dit le narrateur, transcrites directement du journal de voyage d’Ambros. Les jours se chevauchent et la langue s’emballe, les choses vues s’accumulent en listes plus ou moins bien tenues : bâtiments, végétation, hommes, animaux, l’ensemble de la création se découvre au détour d’une courbe ou au sommet d’une colline, baigné dans un hors-temps merveilleux et archaïque. De drôles de bêtes semblent faire signe aux deux hommes qui se retrouvent accompagnés, au gré de leurs errances, d’une « myriade de cigognes », d’un « essaim de dauphins », d’un « gros pigeon gris de la taille d’un coq ». Une montreuse d’ours apparaît. Mais l’étrangeté n’est jamais, comme ailleurs, source de malaise.

Le jeune derviche croisé un jour incarne à lui seul l’innocence de l’endroit et de l’instant. La photographie que Cosmo fait prendre de lui le lendemain renforce encore son rayonnement fantomatique, de ce monde et de l’autre, présent et muet.

Je pense à une autre image d’enfant.

Et un autre costume, peut-être celui acheté le 26 octobre à Constantinople (doit-on croire le texte, qui évoque quelques pages plus tôt un « costume arabe » et date la photographie du « séjour à Jérusalem » (p.112)?).

Le lendemain (p.161) les deux compagnons repartent en direction de la ville sainte. Le contraste sera d’autant plus saisissant que la Jérusalem des Emigrants est abandonnée à la boue et à la merde, aux marchands du Temple. Le couple que forment les deux villes est comme le reflet inversé de celui que Chateaubriand avait construit dans son Itinéraire. Le « Vous » s’est mué en «Tu », les colombes sont toujours là, mais le silence est d’une autre qualité. Peu d’indulgence chez l’écrivain français pour la ville de Constantin devenue capitale de l’empire ottoman, muette de terreur.

Où l’ancienne Byzance est marquée de tous les stigmates du despotisme oriental, en proie à un déclin irréversible, tandis que Jérusalem, pourtant musulmane pour un siècle encore, recèle bien les mille richesses attendues par l’auteur du Génie du Christianisme. En cela plus proche de Nerval et Flaubert (la prise de note comme sur le vif), Sebald tourne le dos à un certain orientalisme, sans s’éloigner d’un autre, plus profus, plus fantastique. Parfois moins éthéré si l’on songe à certains cimetières.

Flaubert, Voyage en Orient, p.365

Promenade dans le bas quartier de Galata : rues noires – maisons sales – salles au rez-de-chaussée – violon aigre qui fait danser la romaïque – jeunes garçons en longs cheveux qui achètent des dragées à des marchands. A la nuit tombante, promenade dans le cimetière de Péra ; tombe d’une jeune fille française qui s’est empoisonnée pour ne pas épouser un homme que son père lui destinait, il l’avait même introduit dans sa chambre. Ces histoires d’empoisonnement par amour sont fréquentes à Smyrne, où l’on s’occupe beaucoup de galanteries. Stéphany nous dit que dans ce cimetière, le soir très tard ou le matin de très bonne heure, les putains turques viennent s’y faire baiser, par des soldats particulièrement. Entre le cimetière et une caserne que l’on bâtit à gauche, vallon ; dans ce vallon des moutons broutaient.

Comme souvent dans les textes de Sebald, les lieux ont leur double, parfois éloigné de milliers de kilomètres. Leur reflet peut apparaitre à tout moment. C’est ainsi que d’une colline de Galata le spectacle donné fait surgir pour un moment d’autres horizons et d’autres temps, tout aussi édéniques.

p.155

Aujourd’hui, comme nous traversons [le quartier juif], s’ouvre à nous, à l’improviste, une vue sur les crêtes bleues des montagnes enneigées de l’Olympe. L’instant d’un terrible battement de cœur, je me crois en Suisse ou de nouveau à la maison.

Constantinople a donc son pendant occidental: la Suisse comme lieu idéal (« eutopie », dit Michael Edwards), parmi les montagnes, au bord de l’eau. At home, at last.

Ambros a fait son apprentissage au Grand Hôtel Eden, à Montreux, et c’est dans la même ville, au Montreux Palace qu’a vécu Nabokov (encore lui!), au bord du lac Léman : le paradis des émigrants.

Je me demande si, comme le suggère l’entretien donné au Guardian, Sebald aurait vraiment trouvé la félicité dans un de ces repères de la jet-set mondialisée. Il dit « ideal station » mais je crois qu’il sait très bien que le lieu dont il parle est en réalité d’un autre temps. « He half smiles » précise l’article.

Publié par Sebastien Chevalier

Publié par Sebastien Chevalier